香港金管局启动可持续金融分类目录第二阶段咨询|绿色金融周报

南方财经记者郭晓洁 21世纪经济报道记者李德尚玉实习生李宜馨广州报道

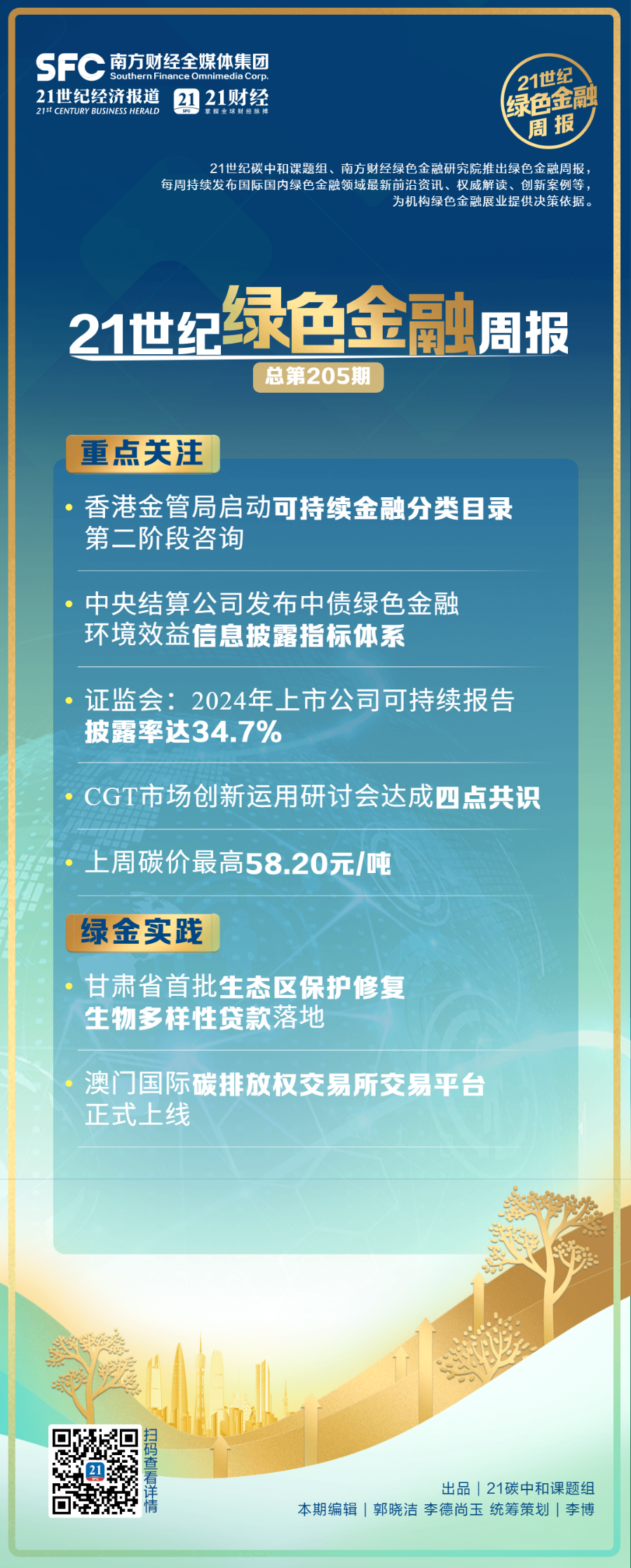

随着绿色金融市场的快速发展,相关的资讯和数据变得越来越丰富。绿色金融周报从宏观视角和机构绿色金融实践等角度,关注绿色金融领域的最新前沿动态,追踪绿色金融市场的最新趋势,为绿色金融相关参与方提供决策依据和参考。

一、重点关注

1、香港金管局启动可持续金融分类目录第二阶段咨询

10月13日,香港金管局启动《香港可持续金融分类目录》第二阶段2A部分原型公众咨询,并计划长远将该目录纳入银行监管政策。新版目录新增制造业及信息通讯科技业,覆盖行业由4个扩展至6个,经济活动由12项增至25项,首次引入“转型”定义及“适应气候变化”类别,明确转型活动应在短期内显著减排。

首阶段目录已在部分银行和企业试用,覆盖发电、建筑等重点行业。本次升级还针对水灾风险与水资源压力,增加了监测设备等适应措施。未来将纳入钢铁、水泥等重工业领域。新版目录仍为自愿适用,但未来或将影响约8.6万亿港元银行业资产配置。

21碳中和课题组快评:此次公众咨询标志着香港可持续金融标准建设覆盖面进一步扩围,标准体系从单一减排导向向减缓和适应并重、存量转型与增量优化协同的框架升级。

2、中央结算公司发布中债绿色金融环境效益信息披露指标体系

日前,中央结算公司发布《中债绿色金融环境效益信息披露指标体系(Q/CCDC00007—2025)》等六项企业标准,上述标准在2022年版基础上修订,配合落实人民银行等部门印发的《绿色金融支持项目目录(2025年版)》。新版标准实现绿色债券、绿色贷款等环境效益信息披露标准的兼容一致,完善了绿色金融标准体系。文件明确披露指标要素与编码说明,区分应有与宜有指标,提出募集资金所投项目的环境效益应实现可计量、可报告、可验证,为市场应用提供统一依据。

21碳中和课题组快评:指标体系的修订完善,标志着绿色金融信息披露标准化进程进一步深化。统一的环境效益指标有助于提升披露数据的可验证性与市场透明度,促进绿色债券与绿色贷款等产品在同一体系下协同发展。

3、证监会:2024年上市公司可持续报告披露率达34.7%

10月16日,证监会上市司一级巡视员毕晓颖在2025可持续全球领导者大会上表示,中国上市公司可持续信息披露制度体系已基本形成,自2026年起部分上市公司将被强制披露可持续发展报告。证监会已指导交易所发布《上市公司可持续发展报告披露指引》及多项编制指南,明确披露框架、气候变化、能源利用等议题。2024年共有1869家上市公司披露可持续报告,披露率达34.7%,总市值占市场约七成。毕晓颖强调,强制披露将率先覆盖约400家重点公司,后续将稳步扩大范围,推动披露质量与企业可持续治理能力同步提升。

21碳中和课题组快评:随着披露体系与监管框架逐步完善,ESG信息的透明化将促进投资者识别绿色价值,推动更多资本流向可持续发展与高质量转型领域。

4、CGT市场创新运用研讨会达成四点共识

10月16日,由绿金委与上海市委金融办联合主办的“可持续金融共同分类目录(CGT)市场创新运用研讨会”在中央国债登记结算公司上海总部举行。会议形成了几点共识和期望。一是支持MCGT扩容(多边共同目录)。支持更多经济体加入MCGT,探索将低碳矿业、绿色航运、生物多样性等领域的经济活动纳入未来版本的MCGT。二是创新和扩大MCGT应用场景。在绿色债券、贷款、“固收+”产品、回购、指数、基金、存款、ABS、REITS等产品层面进一步推广CGT/MCGT贴标,提升这些绿色产品在国内外市场的可识别性与可投资性,降低绿色融资成本。三是助力绿色熊猫债、自贸区离岸债、点心债市场发展。四是夯实基础能力,加大推广力度。

21碳中和课题组快评:上述共识形成既为全球可持续金融分类目录兼容性提升明确了“扩容+场景拓展”路径,也通过贴标推广、市场联动等举措为绿色金融产品降本增效、跨境绿色金融流通注入动力。

5、上周碳价最高58.20元/吨

上周全国碳市场综合价格行情为:最高价58.20元/吨,最低价52.18元/吨,收盘价较上一周五下跌10.34%。

上周挂牌协议交易成交量3,036,143吨,成交额142,705,401.33元;大宗协议交易成交量8,772,422吨,成交额439,587,085.82元;上周无单向竞价成交。

上周全国碳排放配额总成交量11,808,565吨,总成交额582,292,487.15元。

2025年1月1日至10月17日,全国碳市场碳排放配额成交量111,128,630吨,成交额7,447,515,334.37元。

截至2025年10月17日,全国碳市场碳排放配额累计成交量741,397,294吨,累计成交额50,480,242,437.88元。

二、绿金实践

1、甘肃省首批生态区保护修复生物多样性贷款落地

近日,在人民银行省市两级分行指导下,张掖市肃南农村信用合作联社推出“借牧贷”信贷产品,为“异地借牧”牧户发放贷款135万元,标志全省首批生态区保护修复生物多样性贷款正式落地。人民银行甘肃省分行联合张掖市分行指导信用联社制定《“借牧贷”产品管理办法》,以祁连山区履行禁牧或草畜平衡要求的牧户为服务对象,根据信用情况给予利率优惠。

21碳中和课题组快评:“借牧贷”是生物多样性金融在县域层面的创新实践。该产品精准契合生态保护与民生增收双重需求,以金融创新支持生态区保护修复。随着生物多样性金融体系建设加快推进,这类兼具生态效益与经济效益的信贷模式有望在更多重点生态区复制推广。

2、澳门国际碳排放权交易所交易平台正式上线

日前,澳门国际碳排放权交易所(“澳碳所”)新一代绿色资产交易平台正式上线,标志其由试运行阶段迈入规模化运营新阶段。该平台可实现碳信用、绿色电力证书等多元环境产品全流程数字化闭环交易,日均处理能力和响应时效达到国际领先水平,交易效率较传统OTC市场显著提升。

平台以“全场景服务、全链路高效”为核心设计理念,覆盖合约市场、零售市场与竞价市场,支持标准化合约连续竞价与多币种智能清结算,已完成超100万吨碳信用交易。平台还将与“碳链”计划协同运行,构建“链上+链下”融合生态,实现碳资产溯源认证与可信流转。

21碳中和课题组快评:澳碳所交易平台的正式上线,是粤港澳大湾区深化绿色金融与数字经济融合的重要一步,平台以数字化、区块链化手段提升碳资产交易的透明度与效率,为区域碳金融创新积累了可复制经验,也为全球碳市场提供数字化解决方案。