招聘需求猛增409% 具身智能机器人“摇人”

编者按:新的产业形态和应用场景,正在掀起与每个人有关的就业市场变革浪潮。南方财经、21世纪经济报道深圳记者站推出“新工种观察”专栏,此为第二篇稿件,关注风口下的具身智能与其“井喷式”催生的新兴职业。

南方财经记者陈思琦深圳报道

“公司正好要招具身智能大脑方向的人才,如果有想加入团队的可以来谈。”

“我们全栈人才都需要,做大模型的、硬件设计的、商业化的,各类伙伴都非常欢迎。”

上述两段话,分别出自众擎机器人创始人赵同阳,智平方副总裁、战略负责人莫磊,两家公司均属于时下大热的深圳机器人“八大金刚”。

今年以来,众擎人形机器人PM01前空翻、跑步、跳舞、打擂台,赚足了眼球;智平方则发布搭载全新大脑的智能机器人AlphaBot 2,目标今年启动自有产线建设,2028年实现万台场景应用。

关注度只增不减、技术快速迭代、场景应用不断拓展,具身智能行业对核心技术人才的需求也日渐旺盛。

智联招聘《2025年机器人产业人才发展报告》显示,今年前5月国内机器人产业招聘职位数同比增长6%,其中人形机器人领域招聘需求同比激增409%,技术岗位占比超6成,人才画像呈现年轻化、高学历特征。

传导至教育端,站在风口上的具身智能,引得相关院校积极布局。据南方财经记者不完全梳理,近两年,全国至少有清华大学、武汉大学、上海交通大学、香港中文大学(深圳)等十余所高校官宣成立人工智能学院,并将具身智能与机器人列为重点学科方向。

人才需求与供给双向“升温”,具身智能行业究竟想“摇”什么人?

(人形机器人现身深圳地铁图/众擎机器人)

(人形机器人现身深圳地铁图/众擎机器人)

软硬都缺技术岗占比超6成

连日来,人形机器人代表性企业宇树科技、众擎机器人、智平方等创始人在不同场合广发英雄帖。

如在5月10日上海的一场论坛上,宇树科技创始人王兴兴直言:“各种岗位包括文职、采购、销售技术、研发市场都很缺人,欢迎所有人的加入。”

在6月天津夏季达沃斯论坛上,王兴兴进一步透露,公司年营收突破10亿元,员工规模超千人,涵盖研发、生产、销售及服务全链条。

之所以有如此可观的用人需求,或与人形机器人的场景落地提速有关。从优必选Walker S进入车厂实训,到宇树科技H1登上春晚扭秧歌,再到帕西尼TORA-ONE现身深圳地铁干安检,人形机器人的应用场景不断拓展、技术持续迭代,行业正迎来高速发展的关键时期。

据智联招聘统计,今年1-5月国内机器人产业招聘职位数同比增长6%,其中人形机器人领域招聘需求同比激增409%,技术岗位占比超6成。

而在技术岗位中,机器人算法工程师、机械结构设计工程师招聘职位数分别增长479%、239%,前者偏软件、后者偏硬件,增速远高于机器人行业其他职位。

据上述报告分析,机器人算法工程师能够开发和优化人形机器人的感知、决策和控制算法,提升人形机器人的理解和处理信息的能力;而机械机构设计工程师能够设计更轻量级、高效能的机械结构,以满足人形机器人的运动需求和负载能力。

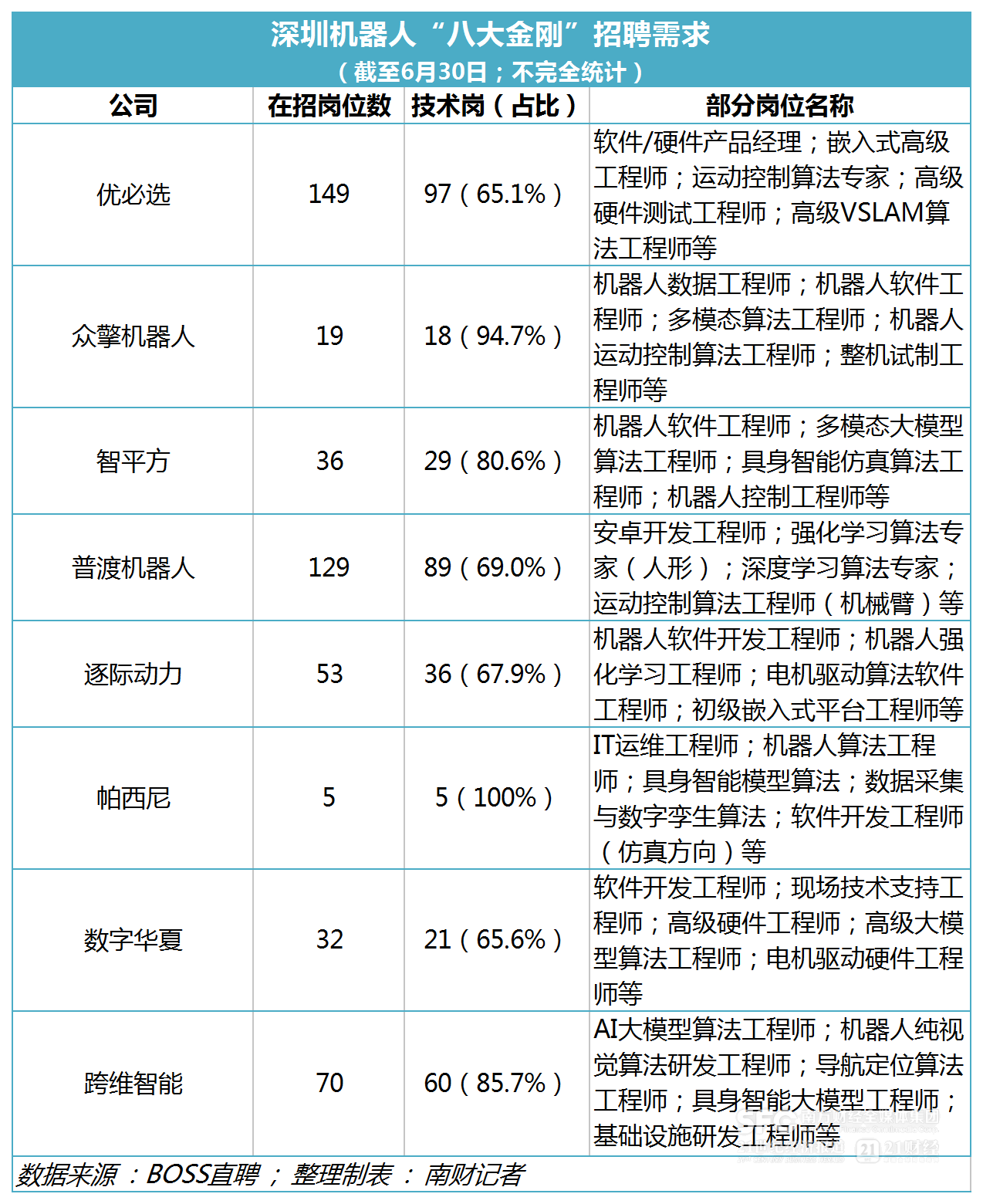

区域分布上,机器人招聘需求前三的城市分别为北京、深圳、上海。以深圳为例,南方财经记者在招聘平台搜索发现,从软件到硬件,深圳机器人“八大金刚”均有不少岗位放出,其中优必选、普渡机器人岗位数超百个,八家公司的技术岗占比均超65%。

这些岗位具体有何任职要求?

以算法工程师为例,智平方“具身智能仿真算法工程师”要求计算机、机器人、电子信息、应用数学、机械或相关领域的本科及以上学历,有可视化开发经验、传感数据开发经验等;众擎“多模态算法工程师”要求计算机视觉、多模态大模型等相关领域硕士或博士,精通Python编程语言、熟悉多模态领域算法,同时有一作顶会/顶刊论文发表,包括但不限于CVPR、ECCV、ICCV、ACL、EMNLP等,要求相对较高。

硬件岗位如众擎“整机试制工程师”,全面负责产品从试制样机到量产交付的全流程产品导入工作,要求电子、机械、自动化等相关专业背景,以及5年以上智能硬件、精密设备、机器人等相关行业整机工艺或NPI经验;数字华夏“高级硬件工程师”支持产品从研发到量产阶段的硬件设计改进与验证,同样要求电子电气/自动化相关专业,并有5年以上硬件项目管理经验。

南方财经记者注意到,不止“八大金刚”,华为、比亚迪等行业巨头也相继发布具身智能相关岗位。这或是源于技术上的强关联性,例如汽车领域的精密加工、动力学仿真及自动化装配技术等,可直接迁移、复用至机器人本体的研发。

《报告》提到,不同于京沪,深圳的机器人算法工程师需求还集中在汽车领域。

去年底,比亚迪发布2025届具身智能研究团队招聘简章,瞄准机械类、电子信息类、计算机类2025届全球高校硕士、博士毕业生,旨在挖掘公司规模化的应用场景需求,展开各类机器人本体及系统的定制开发,推进具身智能在工业领域的落地应用。

企业“摇人”也拿出了相当的诚意。众擎机器人人事经理张闪告诉南方财经记者,公司去年还只有四五十人,今年团队扩张趋势十分明显,优秀的软件测试、算法工程师等岗位可达年薪百万,“有项目实践背景的校招岗位年薪也能有四五十万元,同时会有期权激励。”

据《报告》统计,人形机器人领域的算法工程师、机械结构设计工程师平均薪资分别达31512元/月、22264元/月,5年以上工作经验要求的机器人算法岗位薪资更是达到38489元/月,薪资水平与技术难度紧密关联。

“超脱课本” 自驱力是关键

“如果你从小喜欢拆解维修一些电子产品,或者动手DIY做点东西,推荐学习机械或电子相关专业;如果你对智能如何产生感兴趣、如果你有AGI的梦想,且数学还不错,推荐直接学习计算机科学/人工智能相关专业。”

随着2025年高考进入志愿填报阶段,王兴兴的一条微博被广为转发。一方面向行业人才抛出“橄榄枝”,另一面,机器人企业也试图“从大学生抓起”,为对行业充满好奇的(准)大学生们提出建议与引导。

站在风口上的具身智能,其技术、应用与就业前景引起了高校的极大兴趣。

据南方财经记者不完全梳理,近两年,全国至少有清华大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、上海交通大学、深圳大学、香港中文大学(深圳)等十余所高校官宣成立人工智能学院,并将具身智能与机器人列为重点学科方向。

例如,今年首度招生的港中文(深圳)人工智能学院,必修课程包括认知科学、机器学习、具身智能、信号表征和AI基础设施等;上海交大人工智能学院面向硕、博研究生开设《具身智能》课程,教学内容包括具身智能感知、认知、预测、决策、仿真、世界模型、前沿应用等。

部分高校则在原有学院、专业基础上探索“AI+”。例如,复旦大学2024年获批设立23个“X+AI”双学士学位项目,首批有173名学生进入项目培养,今年将继续遴选申报10余个“X+AI”双学位项目,并建设一批“AI+微专业”,满足不同层次的学习需求。

从前述招聘需求中,不难发现一众企业对“经验”格外看重,要求高校AI新兴学科建设与企业、产业更紧密结合。

孵化出明星企业逐际动力的南方科技大学,今年新开设“人工智能”本科专业。据校方介绍,除了与深圳龙头企业合作外,南科大教授孵化的科技企业也会让学生参与,通过校企合作,着力培养学生扎实的理论基础和工程实践能力。

不过,即使各大高校纷纷调整学科布局,智平方副总裁、战略负责人莫磊认为,AI与机器人技术迭代极快,“很有可能你在学校学的东西,毕业以后已经全部被抛掉。”因此,企业更看重人才的学习能力,能以开放的视野、高度的好奇心与自驱力不断汲取新知识、新技术。

王兴兴也在微博中建议,想成为最顶尖人才,应“超脱课本”,主动学习当下最前沿的科技领域,包括持续关注顶级学术会议最新论文、参与最具探索性的开源项目并尝试复现和改进等。

“AI和机器人的时代才刚刚开始,还有大量的挑战和机会在等你们,每个同学都有机会成为全人类未来科技方向的探索者和实践者。”王兴兴说。

(南方财经记者石恩泽对本文亦有贡献。)