“60天账期”满月,冰山下的隐形账期何解?

21世纪经济报道郭晓洁 广州报道

7月9日,在多家车企宣布执行“60天账期”即将满月之际,工信部在“全国违约拖欠中小企业款项投诉平台”开通了“重点车企践行账期承诺线上问题(建议)反映窗口”,主要受理四类涉及车企拖欠供应商账款的问题。

多位车企供应商负责人向21世纪经济报道记者反映,当前,并非所有类型的供应商都被纳入“60天账期”覆盖范围。材料类供应商或已初步受益于新规红利,但设备、基建工程等领域的实际付款周期依然较长,部分企业甚至需等待1年以上才能完成确权与回款。

事实上,车企账期问题只是众多产业供应链上下游博弈的一个缩影。多年来,部分大型企业利用自身强势地位设置长账期,进一步挤压中小企业的现金流空间,其中尤其值得关注的是长期困扰中小企业的名义账期之外的“隐形账期”问题。

随着监管趋严和行业自律加强,大型企业的名义账期虽有所缩短,但“隐形账期”却以新的形式出现,成为中小企业现金流管理的新挑战。

这场大型企业与中小供应商之间的博弈,不仅影响产业链的健康运行,也使中小企业陷入了融资难的困境。

“看不见”的账期

实际上,在车企集中宣布缩短账期之前,央企国企已在监管压力下率先展开多轮整改,合同账期普遍有所压缩。然而,多位受访企业表示,真正困扰他们的不只是合同上名义账期的长短,而是那些“看不见”的隐形账期。

从财务角度看,账期通常自“确权”日起计算,即买方确认收货验收并开具发票之日。但在实际操作中,从货物交付到最终确权,往往存在一个漫长且不确定的过程。

中国人民大学商学院教授、供应链金融专家宋华向21世纪经济报道记者表示,核心企业“不确权”问题不仅存在于财务环节,甚至在交易过程中也十分常见。这体现在,尽管产品已经交付,下游企业也已在使用,但由于种种原因,迟迟不予验收确认,导致中小供应商无法及时收回货款,也无法通过正规融资途径获得资金支持。

多位大型企业上游供应商向记者透露,大型企业延迟确权的主观原因主要有三:一是自身资金链确实紧张;二是出于美化财务报表的考量,在关键节点延后确权以压低负债率;三是利用其议价优势地位,有意拉长付款周期,从而提升自身的现金周转效率。

客观因素同样不容忽视。例如在大型基建工程、轨道交通等项目中,因验收流程复杂、涉及供应商众多,业主单位往往选择待所有设备到位、项目整体完工后再统一验收,这使得“延迟确权”成为常态,也成为隐形账期的高发区。

一位电网基础设施设备供应商的财务负责人告诉记者,其所承接项目的设备从出货到最终验收确权,短则一年,长则两年甚至更久。

类似情况也出现在汽车行业。某国内头部车企的设备供应商向记者表示,车企对外公布的60天账期主要适用于原材料类供应商,而其所在的通用设备、专用设备领域,由于车企生产线工程周期长,实际确权时间难以确定。该供应商称,其所服务的车企已明确告知,今年内暂不对相关设备进行验收确权。而当前距离年底还有半年的时长。

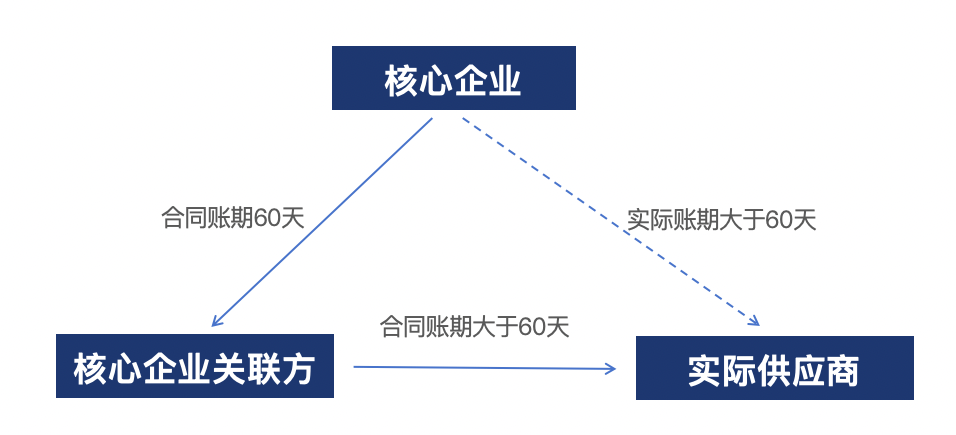

此外,宋华在调研中发现,部分大型企业,为规避监管要求,采取“夹层交易”方式变相延长账期——即通过关联公司增设中间交易环节,名义上核心企业按60天账期支付给中间公司,但真正的供应商从中间商处的回款周期却被大幅拉长。这种现象更多出现在建筑行业等长工期领域。

“该做法虽未违反账期上限规定,却将隐性成本转嫁给处于产业链末端的中小企业,进一步加剧了其融资难度和现金流风险。”宋华说。

艰难的博弈

事实上,困扰中小企业不止确权前的隐形账期,确权后的隐形账期同样存在。

宋华表示,不仅是车企的公告,相关法规文件也未明确超过60天账期后,该由谁承担拖延账款的罚息责任。

一位大型企业供应商向记者表示,尽管账期较长,但进入大型企业供应链体系本身就是一种品牌背书,有助于获取更多订单及提升银行信用评级等多重收益。

因此,中小企业为了维护与大型企业的合作关系,在账期到期后往往采用最原始但谨慎的方式进行催款,力求在不影响合作的前提下确保现金流安全。

宋华在其调研过程中还发现,大型企业与供应商之间的“博弈”不仅仅体现在账期上。

“有大型企业要求供应商先行供货再补签合同,或让有技术门槛的中小企业自行承担定制化研发、测试、模具开发等前期费用。这些看似与账期无关的安排,实际上都占用了中小企业宝贵的现金流。然而,为了打入核心企业的供应链,中小企业往往只能默默承受这些额外成本。”宋华说。

对中小供应商来说,这是一场需要精准把握分寸的博弈。他们不仅要与大型企业在各种谈判细节上展开较量,还需在内部管理上不断优化策略,以保障现金流这一企业生存的基本底线。

日前,中国人民大学与万联网共同发布的《中国供应链服务及产融调查报告(2025)》显示,2023年中国上市中小企业的现金流量周期为141天,2024年降至128天。表面上看资金状况有所改善,但实际上应收账款周期从116天增加到135天,存货周期从147天增加到167天,应付账款周期更是从121天增加到173天。

万联网高级分析师许书川向记者表示,在一个健康的供应链生态系统中,大型企业与供应商之间基于市场规律的正常博弈是不可避免且合理的。金融机构通常会依据合理的应收账款账期为企业提供融资支持。然而,近年来各行业的“内卷式”竞争加剧,导致天平逐渐失衡,许多产业链生态变得不可持续,这也促使了一系列政策法规的出台。

6月1日,《保障中小企业款项支付条例》正式施行,紧接着6月15日,央行等六部门印发的《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》也开始实施。上述文件明确规定了促进供应链核心企业及时支付账款的要求,旨在保护中小企业的现金流安全。

宋华认为,这些政策法规的出台对保障中小企业现金流具有重要意义,但在实际操作中仍需进一步细化实施细则,才能真正发挥法律约束作用。

“以部分发达国家为例,英国的延迟支付法案规定,商业机构之间的账期最高为60天,延迟支付就需要向供应商支付利息;欧盟相关法案规定大企业没有履行按时付款义务,除了必须向中小企业支付利息外,还需要支付按照交易金额一定比例的收款成本;美国也有相关法典规定大企业延迟支付的罚息会被增加到债务的本金金额中。这些规定大大增加了不及时支付方的代价。我们能否也借鉴这些做法,进一步明确由核心企业来承担延迟支付的资金成本?”宋华说。

尴尬的供应链金融

对于中小企业而言,未能获得客户的名义账期确认或确权凭证,不仅意味着无法确认应收账款,更意味着难以从银行渠道获得融资支持。

而对于银行来说,没有下游企业对应收账款的确认,就无法判断回款保障,也无法确定回款周期和放款期限,因此很难介入相关融资业务。

一位国有大行内部人士向记者透露,目前供应链金融高度依赖核心企业的主体信用。

事实上,监管部门已经意识到这一问题。上述《通知》明确提出,鼓励积极探索供应链“脱核”模式,利用供应链的“数据信用”和“物的信用”来替代传统的信用依赖。业内也有尝试通过金融科技手段,构建基于产业链的“四流合一”(信息流、资金流、物流、商流)数据体系,以辅助银行建立风控模型,为产业链上的更多中小企业提供融资支持。

然而,第三方供应链金融科技平台内部人士也向记者坦言,对于银行,尤其是大型银行而言,传统依托于核心企业信用建立的供应链金融审批体系很难改变。一旦失去核心企业的信用兜底,银行会认为其面临的风险暴露显著增加。

也有部分中小银行在尝试新的模式。例如,有媒体报道称,国内市场份额排名前列的第三方供应链金融科技平台服务中企云链与部分地方城商行合作,提出了“确真不确权”的口号,即银行与金融科技企业合作,针对无法确权的账款以数字手段赋能银行判断交易真实性,从而帮助企业在未确权之前获得融资。

但在宋华看来,这更多是一种无奈之举。

“这一方面可以缓解供应商的资金链压力,但另一方面,这也可能助长核心企业进一步拖延确权的可能性。这是硬币的两面。”宋华说。

宋华认为,回归问题的本质,从宏观层面来看,这是社会商业文明和契约精神的问题;从个体层面来看,还是核心企业的付款意愿问题。这些创新尝试并没有对供应链运行效率产生实质性改变。如果核心企业的行为不改变,仅靠金融科技手段很难从根本上解决供应链金融的困境。

对此,宋华呼吁,随着供应链相关制度建设逐步迈入“深水区”,一方面要让核心企业真正意识到,通过优化账期、加快资金周转,不仅能提升自身运营效率,也能增强供应链稳定性与协同能力。另一方面,制度设计也亟须更细化、可执行的配套措施予以支撑。建议除了明确延迟付款的罚息责任外,应对上市公司、央企和国企强制要求按照统一规范披露应收账款账期信息,以提升整个链条的透明度与可预期性。