宣言之光:从烽火同心到复兴同行

抗战的硝烟早已散尽,那段历史熔铸的精神丰碑巍然矗立,三份抗战宣言的信念之光闪耀在民族记忆深处。八十载光阴流转,华南军民的抗争与坚守从未褪色,穿透烽火的信念与呼声,已镌刻进民族血脉,化作同心同行的精神基因。从战时同心抗敌到今日携手奋进,这束精神之光跨越时空,始终照亮民族复兴征程,指引一代又一代人向着共同目标前行。广东广播电视台广播融媒中心、广东新闻广播特别策划推出纪念抗战胜利80周年新闻专题《宣言之光:从烽火同心到复兴同行》,为你深入解读这穿透岁月、历久弥新的精神力量。

9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。在这个承载民族记忆的节点,让我们循着历史脉络,唤醒融入血脉的伟大抗战精神。

回望烽火岁月,华南大地曾激荡三份穿透时代的宣言——那是广东青年抗日先锋队的救亡呐喊,是广东人民抗日游击队东江纵队的众志成城誓言,是其下属港九独立大队的撤退护民嘱托。从号召青年保卫华南、敌后武装浴血诞生,到胜利时刻牵挂民众幸福,这三份宣言串联起华南军民共御外侮、浴血奋战的壮阔历程。它们是光,曾照亮粤港澳三地儿女共赴国难的征程,更穿越八十载风雨,成为永不熄灭的精神火种。

从战时同心抗敌到如今大湾区协同奋进,从危亡奋起抗争到当下复兴携手担当,宣言之光始终以同心为底色、同行为方向,在时代更迭中焕发新的光芒。

1938年1月1日,《广东青年抗日先锋队发起宣言》如号角响彻华南。那是青春的觉醒,是烽火里的热血,更是融入血脉的精神之光。风雨兼程,这束光照亮征途,指引今朝青春的炽热模样。

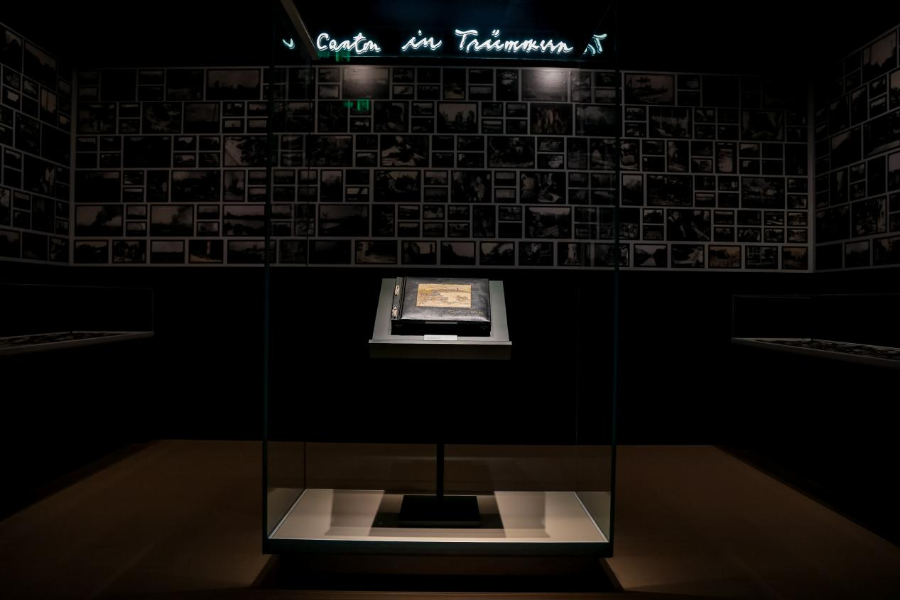

“废墟中的广州 抗战中的中大”专题展

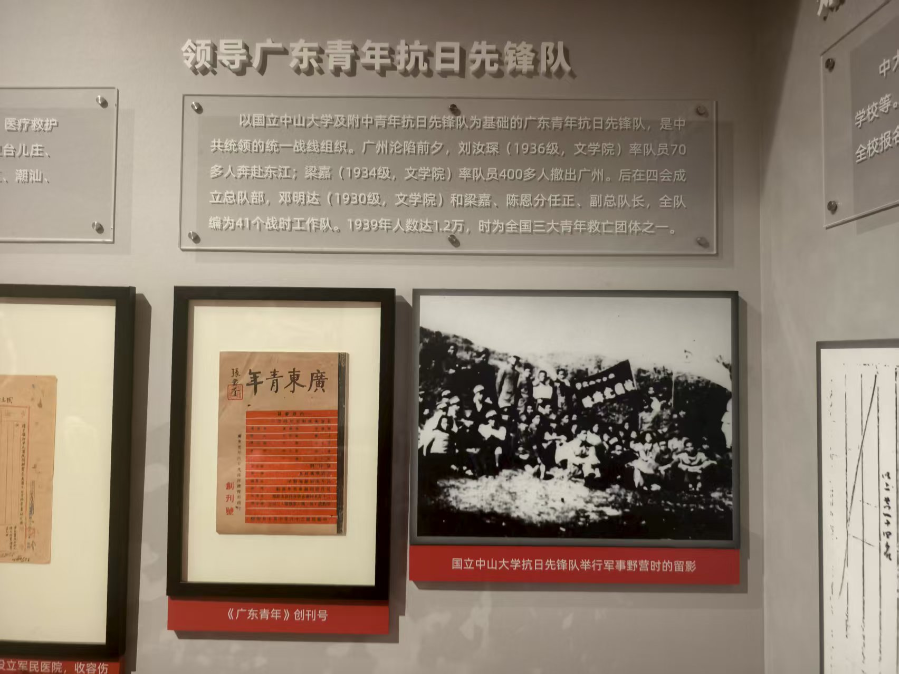

“这些抗日先锋队队员跟我们年纪也差不多,好多甚至更年轻一些……”“你看,他们说‘青年是急先锋’‘一致奋起,个个都做成抗战的英勇斗士’,这些话鼓舞了当时的青年学生走上抗日救国之路……”纪念抗战胜利80周年之际,“废墟中的广州 抗战中的中大”专题展上,学子围在军事大露营老照片前讨论着。

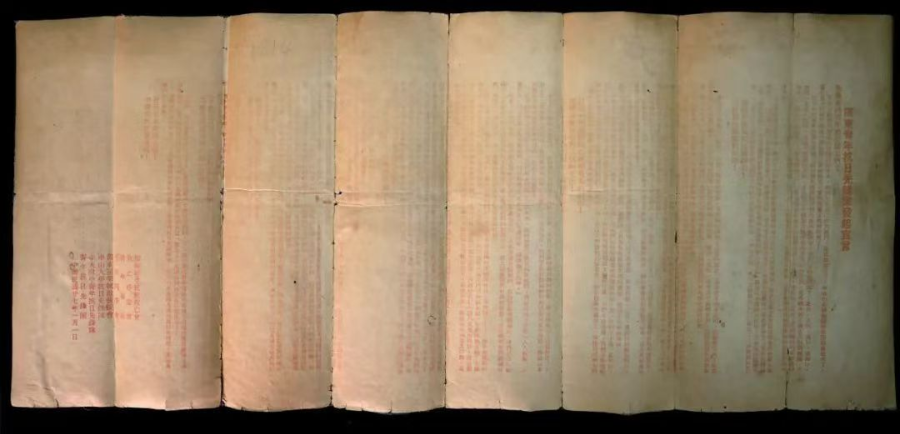

他们口中的铿锵话语,出自《广东青年抗日先锋队发起宣言》,是穿越时空的精神坐标。

《广东青年抗日先锋队发起宣言》

策展人肖胜文的讲述,将宣言背后山河同悲的烽火岁月缓缓铺展,“1937年七七事变爆发以后,日军脚步越来越近。1938年1月,中大和中大附中抗日先锋队以及救亡呼声社等6个组织组成广东青年抗日先锋队(以下简称‘抗先’)。抗先宣言提出‘青年是最纯洁、最忠诚、最勇敢、最能牺牲奋斗的’,进步青年要统一武装站在抗日前线,发动民众。”

肖胜文在中山大学校史馆内接受本台记者专访

肖胜文介绍,抗先队员心怀朴素救国热情,奔赴全省各地建“抗先”组织、发动民众救亡、开展武装斗争,锤炼战斗力。全面抗战以来,这些青年在中国共产党领导下,从学校走向城市、农村、前线。经战火淬炼,学会群众工作和武装斗争,从军事训练到乡村宣传,在各条战线都发挥了“急先锋”作用。

抗战时期,青年在各条战线上发挥了“急先锋”作用

他们的先锋行动,曾迎着日军铁蹄与轰炸展开。1937年8月至1938年10月,日军对广州狂轰滥炸14个月。2025年8月26日,365张“废墟中的广州”照片在中山大学校史馆首次展出。德国青年奥斯卡・莱贝克捐赠的珍贵影像,定格惨烈与苦难,触目惊心。捐赠人两个月前寻访当年轰炸点拍下今昔对比画面,同步展出。

中山大学研三学生张文婷驻足观看,眼眶湿润,“很难受。废墟当中,民众被炸得只剩残肢。我走过的一栋骑楼,地上一排尸体……日本侵略者十四年蹂躏,中国人民遭受了很大的苦难。相册捐赠者同角度拍摄的今昔对比照让我意识到,我们更该铭记这段历史。”

德国青年奥斯卡・莱贝克捐赠的部分日军轰炸广州照片

365张“废墟中的广州”照片在中山大学校史馆首次展出

照片里的废墟,正是广东抗先队员的战场——他们践行“急先锋”誓言,穿梭瓦砾中抢救幸存者、护送市民疏散。1938年广州沦陷后,抗先进一步编为4个区队、41个工作队,到1940年1月,队员超1.2万人,成为广东最大的青年救亡团体。

这支队伍的壮大,与广东敌后抗战的战略定位密不可分。广东省委党史研究室主任尹德慈分析,广东是屏障日军进入中国内陆腹地甚至大后方的战略缓冲带;从世界反法西斯战争全局看,广东又是中国战场和太平洋战场的连接地带,日军妄图将这里作为侵略东南亚、发动南太平洋战争的战略后方,党中央和广东省委在广东开展武装斗争、进行敌后抗战,可紧紧拖住日军的步伐。

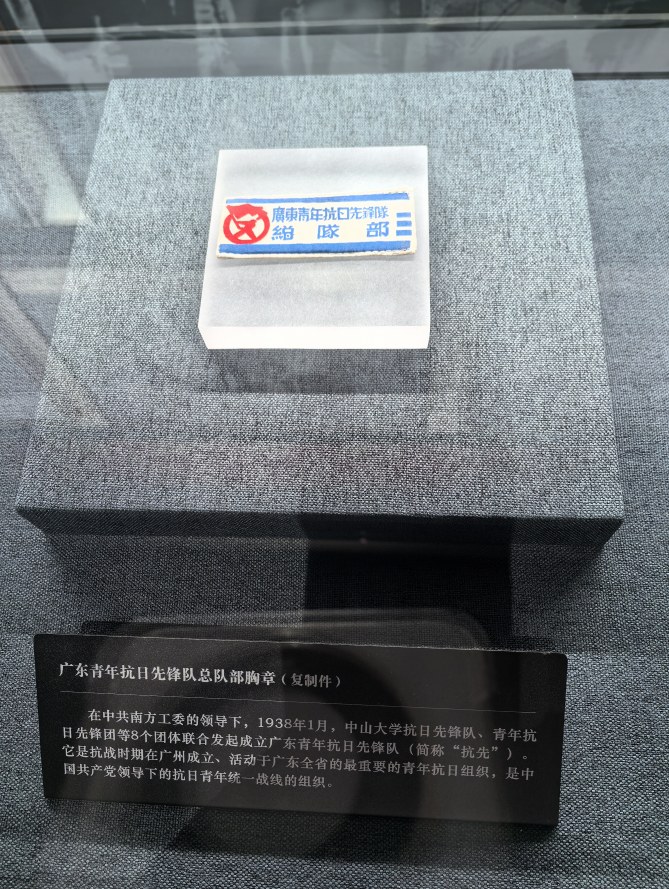

广东青年抗日先锋队总队部胸章(复制件)

尽管发展迅速,1940年春,国民党统治区的广东抗先仍被迫解散,但宣言之光未灭——队员转移到敌后,在东江纵队、珠江纵队、琼崖纵队等华南抗日纵队中继续战斗。

“废墟中的广州 抗战中的中大”专题展现场

硝烟已散,精神永在,抗先队员的“急先锋”无畏气概,正由新一代青年接棒。青春何为?是国难当头时挺身而出,是岁月安宁时铭记传承。大学生董政恺深受触动:“我真正读懂了‘急先锋’的分量。不同时代有不同挑战。习近平总书记激励我们青年在强国建设、民族复兴伟业中勇当先锋队、突击队。我们应脚踏实地,肩负起时代重任。”

抗先的宣言之光,照亮代代青年的征途——抗战时期,“布衣院士”卢永根的恩师丁颖冒死抢运、守护种质资源;如今,华南农业大学67个“永根科技站”扎根南粤。首届全国乡村振兴青年先锋吴俊松2013年参与粤北扶贫,一年后创办农业科技公司,曾跑遍20多条村才说动3户农户试种葛根,最终培育出“粤葛”新品种,以智慧种植填补行业空白,2024年葛根饮品营收破7000万元。

“我们党始终坚持抗战、克服困难向前迈进的精神非常重要。我们创业遇到很多困难,但一直坚持去做这件事。”吴俊松表示,“我们输出葛根种苗、设备,一套整地机就能节省约60个人工;一套收割机器至少节省80个人工,种植端可降低35%的成本,每年带动2000名农户每亩增收2000元。”

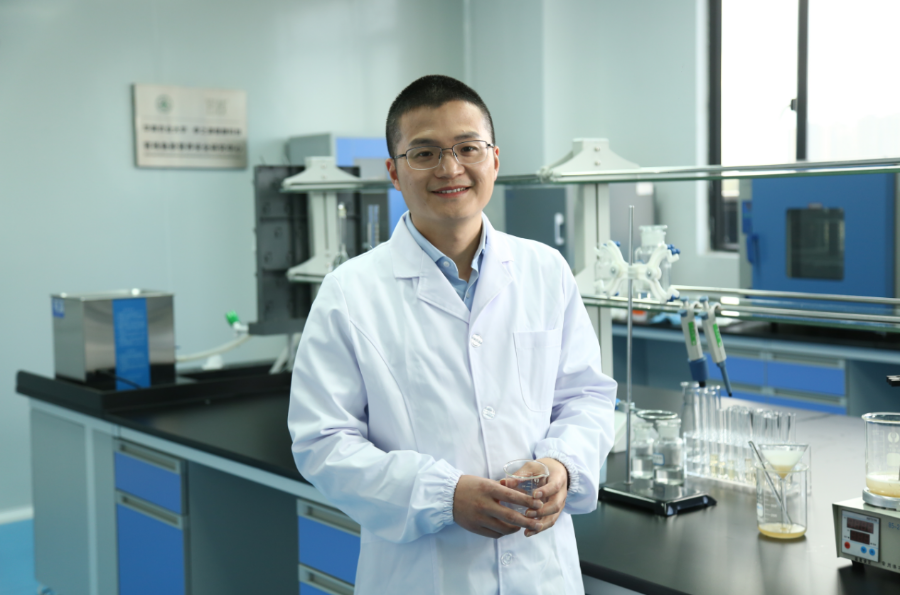

首届全国乡村振兴青年先锋吴俊松在“永根科技站”、华南农业大学葛根研究院接受记者专访

吴俊松带领团队以智慧种植填补行业空白

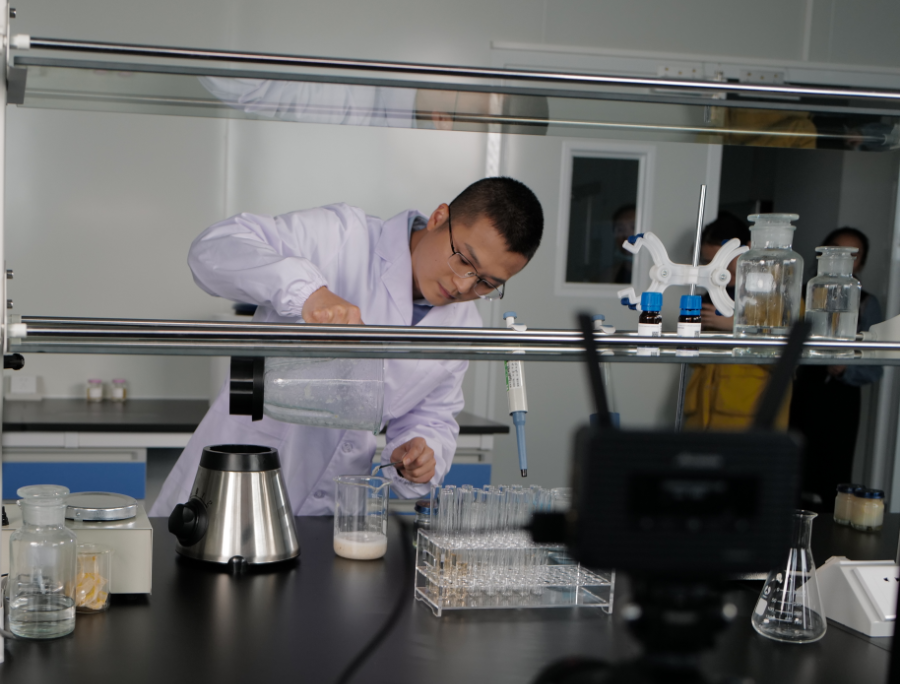

抗先精神如烽火淬炼的火种,在当代青年中传递——2023年至今,全省超60万大学生循着抗先队员深入群众的足迹,通过“三下乡”服务乡村振兴;青年科研人员在“百县千镇万村高质量发展工程”中,把论文写在祖国大地上。“我们做科研要坐冷板凳,不怕失败,长时间投入,解决技术瓶颈,把新技术、新产品通过产学研合作推广出去,造福社会。”农村科技特派员黎攀深有体会。

农村科技特派员黎攀接受记者专访

农村科技特派员黎攀在实验室工作中

广东青年以行动践行先锋精神,全省2400万注册志愿者中,七成是青年,累计派遣超2.5万名西部计划志愿者到艰苦一线;100多万名学子通过“挑战杯”竞赛投身创新实践。广东省委党校党史教研部副教授魏法谱认为,时代任务虽变,青年为国担当的使命未改,“急先锋”的精神之光,始终为青春烙上与家国同频的底色,“传承抗战精神,最重要的是天下兴亡、匹夫有责,百折不挠、坚韧不拔的精神。青年是最有活力的一群人,把个人命运、青春与国家前途紧密结合起来,不断锤炼家国情怀,为高质量发展、实现中国式现代化贡献智慧和力量。”

广东省委党校党史教研部副教授魏法谱

1943年12月2日,《广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言》镌刻下团结一切力量的誓言。那是军民共赴的生死约定,是烽火里的信念之光。山河巨变,这束光熔铸民心长城,更在改革浪潮里愈发明亮。

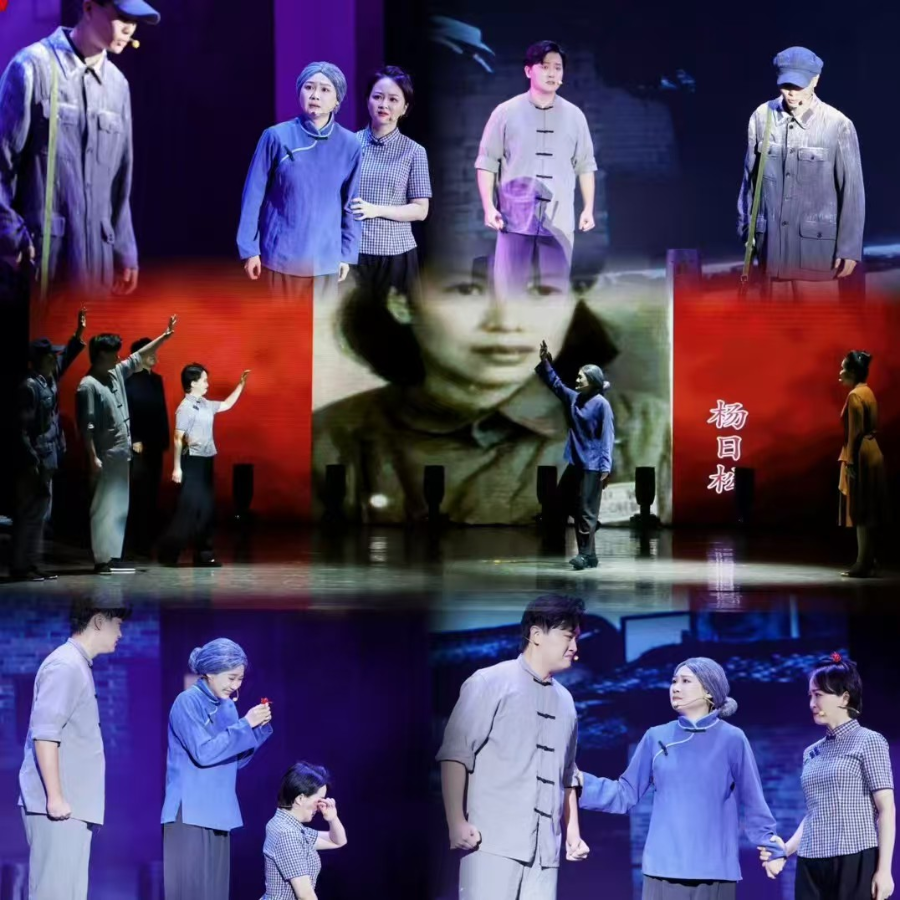

纪念抗战胜利80周年之际,南粤大地红色记忆回响,民族精神激荡心间。“我有这样的儿子,当娘的,光荣!”在中山市五桂山街道,音诗舞剧《华南烽火 抗战丰碑》重现广东人民抗日游击队东江纵队(以下简称“东江纵队”)军民浴血奋战史。“今天我们不要哭哭啼啼的,我是英雄的娘!”革命母亲谭杏用红头绳换下白头绳,把对烈士儿子的思念化作送女儿参军的决绝,观众的泪水在掌声中滑落。

音诗舞剧《华南烽火 抗战丰碑》

这片热土是东江纵队活动的重要区域。1938年广州沦陷后,中国共产党迅速组建抗日武装,东江纵队是华南抗战核心力量。100岁的谭英,当年就从这里踏上保家卫国征程。

同一时间,广州一间民居里,谭英正哼唱《我不能把枪放下》。熟悉旋律里满是她对抗战岁月的记忆。1943年,18岁的她在五桂山加入抗日队伍,成为卫生战士。伴着歌声,她耳畔又响起《广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言》(以下简称《东江纵队成立宣言》)。

百岁老战士谭英在家中接受本台记者专访

“我们成立广东人民抗日游击队东江纵队,在中国共产党领导下,为打败日本帝国主义,建设独立自由幸福的新中国而奋斗,争取最后胜利!”广东革命历史博物馆讲解员汤敏说,这份珍藏于该馆的宣言,以“坚持团结”为光,照亮南粤抗战路。

广东革命历史博物馆抗战展区

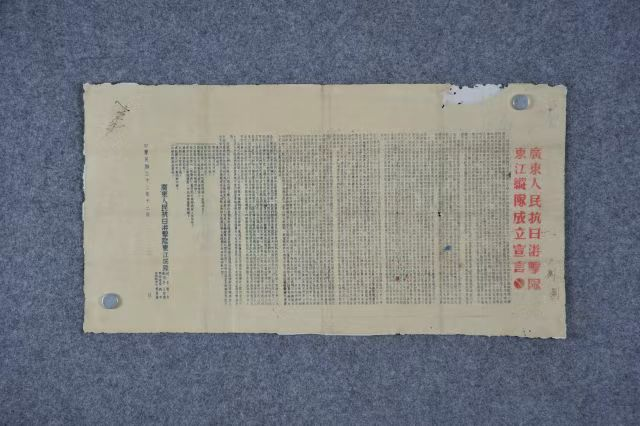

《广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言》

当年日军严密封锁药品,谭英多次冒死回家中药铺取药,她守的是战友的命,更是军民一起扛的抗战希望。女儿黄秀华常听母亲回忆跟死神擦肩的惊险,“战士做手术把弹片拿出来,没有药会发炎、致死。我妈妈回阿公的药铺拿药,汉奸看到就报告。她躲在草堆,日本人拿尖刀往里面捅,捅不到就走了。还有一次,她躲在水渠里,逃过一险。”

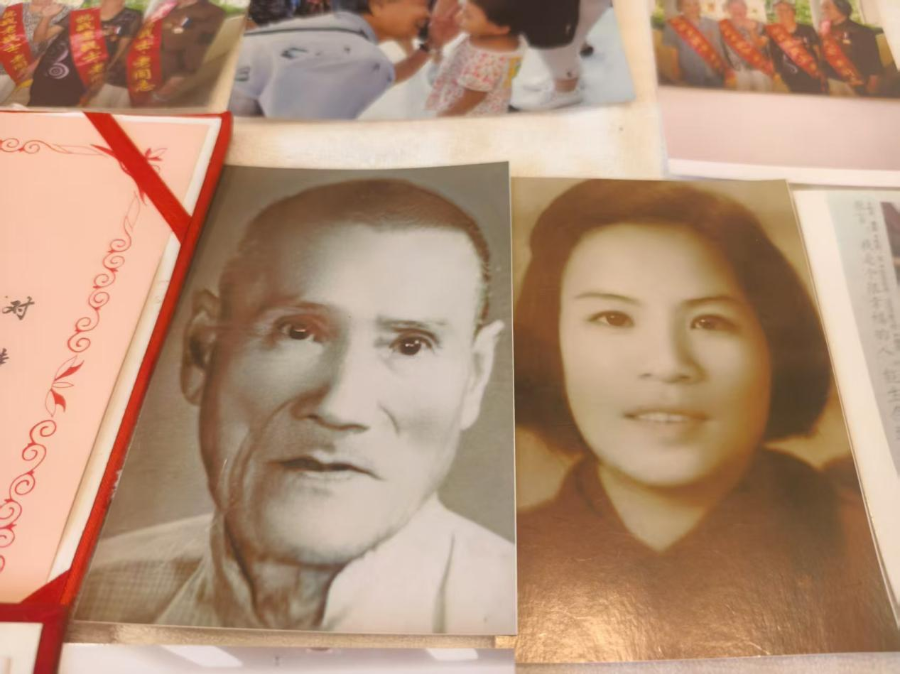

谭英与父亲的老照片

“怕啊,天天都怕啊……但我是共产党员,就是要艰苦奋斗、不怕牺牲,最后取得胜利!”这份信念支撑谭英冒着炮火救死扶伤,五桂山群众也以朴实行动筑起守护防线。

黄秀华说:“群众就是抗日的力量。敌人来扫荡的时候来不及转移,群众就把棺材拿出来,将我们的同志放在棺木上面,又吹又打又撒纸钱,转移到中山三乡。”

谭英与女儿黄秀华

如今,谭英的家乡崖口2000亩稻田白鹭纷飞,成了周末单日客流超1.8万人次的“网红村”。当年她藏药箱、躲搜捕的田埂,已长出乡亲们的好日子。

军民同心是华南抗战最动人的底色。1943年12月2日《东江纵队成立宣言》发表后,占全国海外华侨三分之二的粤籍侨胞积极响应,侨领司徒美堂牵头募集1400万美元,普通侨胞或寄侨批、筹措物资,或回国参战,为前线注入动力。广东华侨博物馆原馆长王明惠讲述了“纸花义卖”的感人故事:“1938年制作了60多万朵纸花。工人下班、学生下课上街募捐,唱着‘先生请买一朵花,买了花救了国’,很多人很感动,一下就卖完了。海外华人用尽办法支持祖国。”

一朵朵纸花是共赴国难的缩影。抗战期间,华侨捐款、认购救国公债及侨汇合计约120亿元,背后是“毁家纾难”的深情。

广东华侨博物馆原馆长王明惠

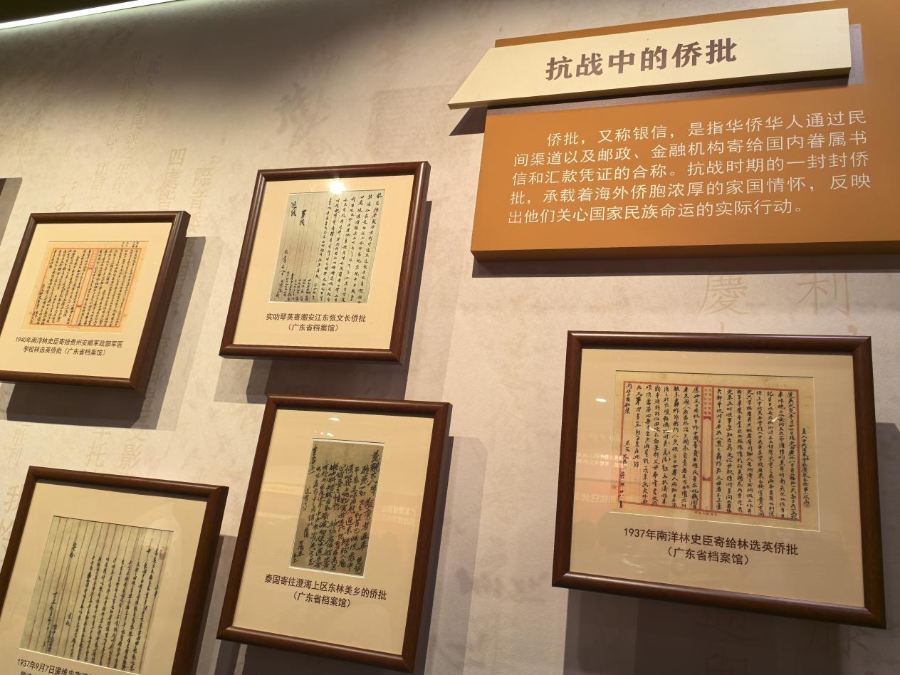

广东省档案馆“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”展出侨胞积极投身抗日救亡相关史料

广东省档案馆“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”展出一批侨批档案

在党的领导下,华南成为全国三大敌后战场之一。抗战胜利前夕,华南抗日游击队壮大到2.8万多人,建立覆盖1000多万人口、9.7万平方公里的敌后根据地与游击区,牵制15万日伪军,策应全国大局,遏制日军“南进”野心。朱德在《论解放区战场》中,将华南抗日纵队与八路军、新四军并称为“中国抗战的中流砥柱”。东江纵队历经1400多次作战,孤悬敌后七年多,书写了中国抗战与世界反法西斯战争的壮丽篇章。

原中共中央党史研究室第一研究部主任、中国抗日战争史学会副会长蒋建农评价:“华南抗日游击队是中共领导的抗日主力军之一,敌后战场形成对日军反包围,配合正面战场扭转抗战形势。在武装到牙齿的日本侵略下,中华民族同仇敌忾、百折不挠,最终赢得抗战胜利。”

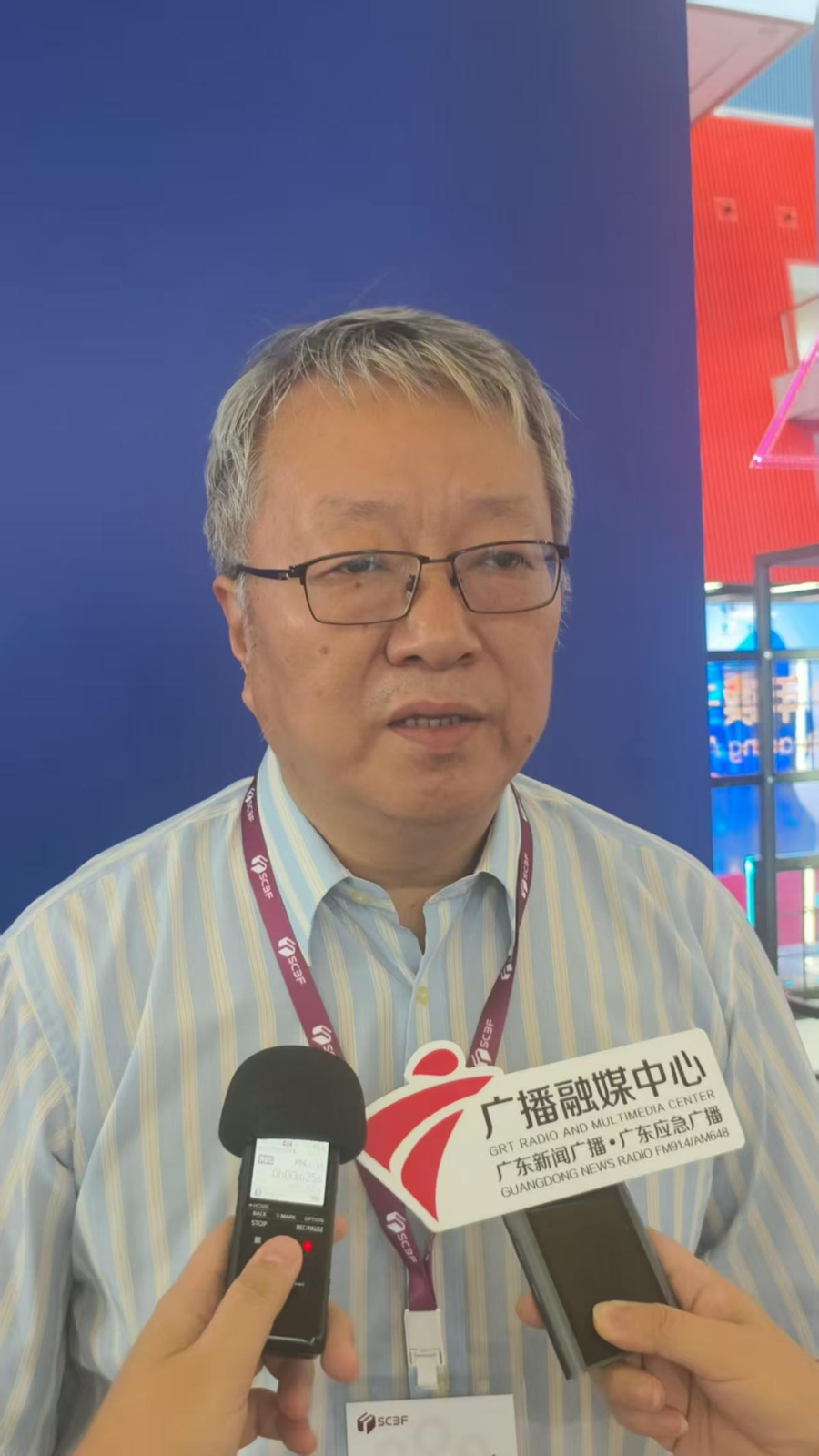

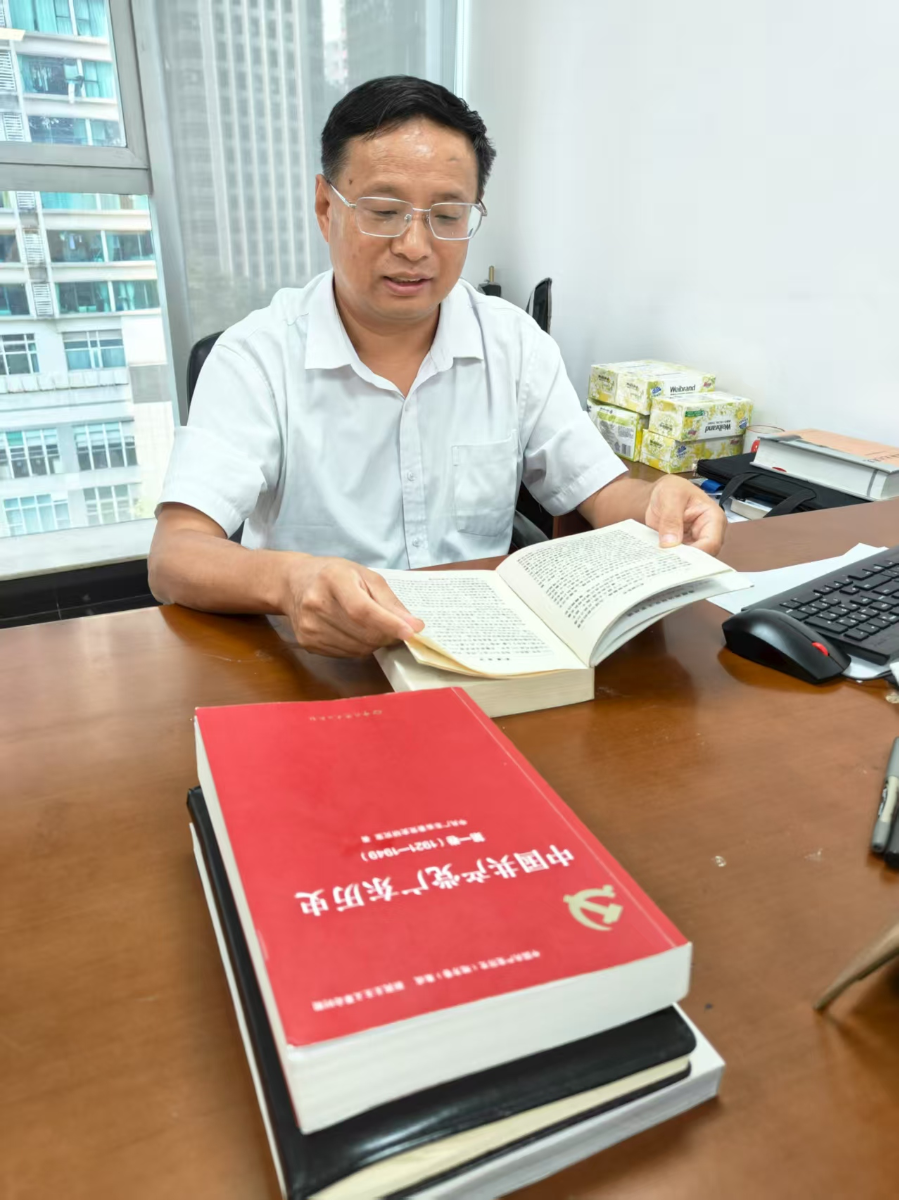

原中共中央党史研究室第一研究部主任、中国抗日战争史学会副会长蒋建农接受本台记者专访

历史照进现实,在广东革命历史博物馆抗战展区,广州市南武中学高一学生刘晟杰、梁浚哲读懂了《东江纵队成立宣言》的厚重,在共鸣中许下承诺:“感受到当年先辈坚韧不拔,用血肉铸就现在的中国。”“我希望下一个十年,为国家富强、现代化建设做贡献。”

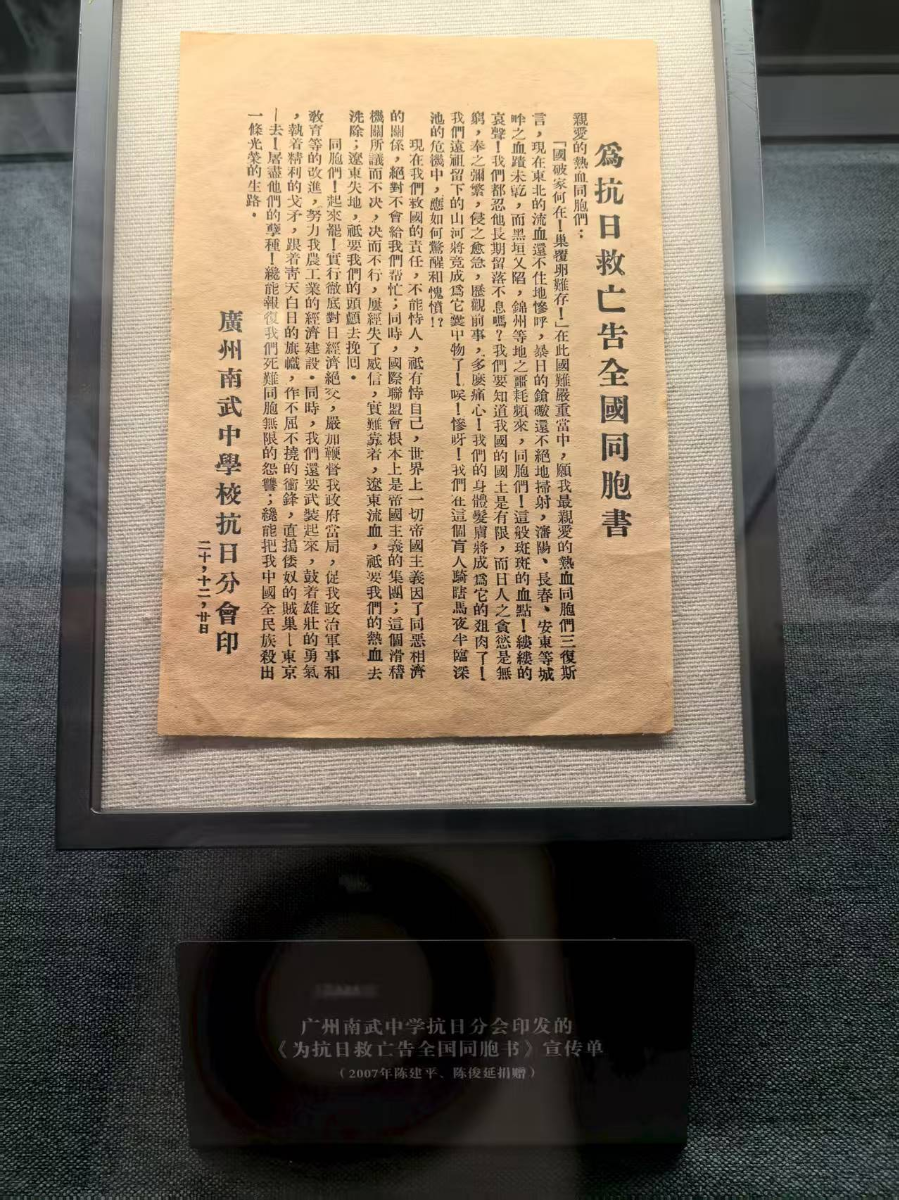

广州南武中学抗日分会印发的《为抗日救亡告全国同胞书》宣传单

心往一处想、劲往一处使,也写在广东改革开放的创新突破里。2025年8月26日深圳经济特区成立45周年,从边陲小镇到GDP超3.8万亿元,从“三天一层楼”的速度奇迹到PCT国际专利申请量连续21年全国第一,这座创新之城的每一步跨越都离不开“坚持团结”的合力托举。

在莲花山上俯瞰深圳经济特区

广东中共党史学会副秘书长张启良认为,这与党组织领导华南抗战的经验一脉相承,也为当下广东全面深化改革提供启示,“东江纵队重视群众动员,华南抗战经验是伟大事业需要强大民族合力。当前深化改革单靠某一方无法完成,要坚持党的领导、发挥统一战线作用,团结各方力量推进。抗战胜利80周年回望,广东党组织是华南抗战中流砥柱;新时代广东破解改革的难题,最关键仍是坚持党的领导、发挥党总揽全局的作用。”

广东中共党史学会副秘书长张启良接受本台专访

广东省档案馆“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”现场

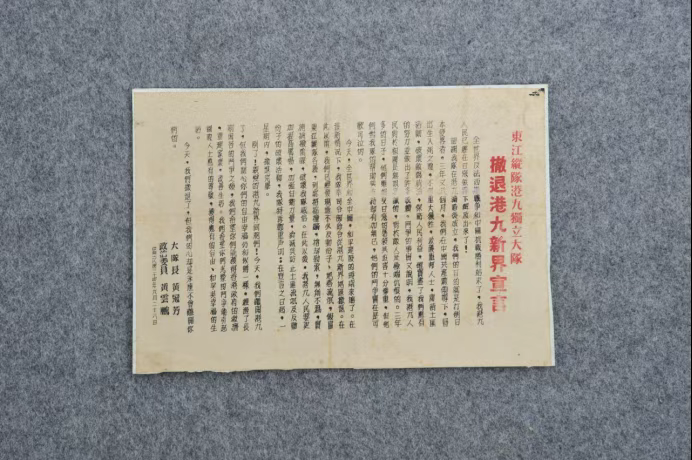

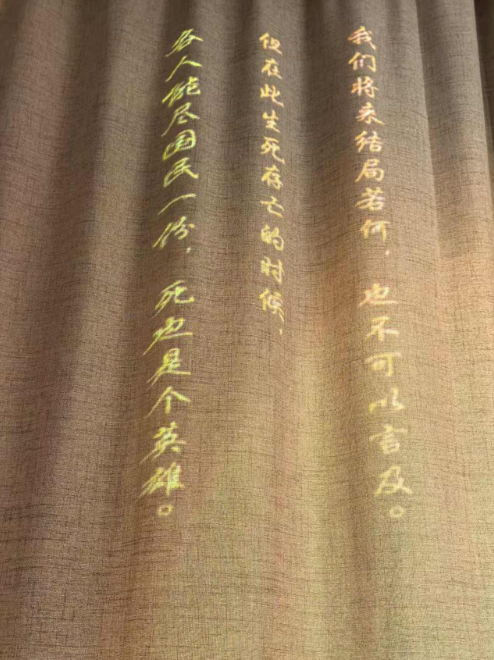

1945年9月28日,《东江纵队港九独立大队撤退港九新界宣言》写下“心永远不离开”的约定。那是硝烟散尽后的嘱托,更是照亮粤港澳同心路的永恒之光。山海未改,这束光联结三地今昔,更引潮头再奋楫。

伶仃洋上,港珠澳大桥横跨碧波,飞架三地。82岁的蔡建中远眺香港,轻拭父亲、东江纵队港九独立大队队长蔡国梁的照片,指尖在粗布军装上停留许久,满是牵挂,“这是我最想带爸爸看的港珠澳大桥,如果他看得到国家的强大,肯定很欣慰,他付出的鲜血是值得的。有了他们,才有了我们的今天。”

老人的话,是对父亲的告慰,更是对一段誓言的回溯:1945年9月28日,《东江纵队港九独立大队撤退港九新界宣言》(以下简称《港九大队撤退宣言》)发表。蔡建中总想象,父亲与战友们胜利撤离时,回望曾浴血守护的土地,默念宣言中“心永远不离开”的承诺,“别了!今天我们离开港九,但心永远不离开你们。希望你们光荣的斗争能引起国际人士应有的尊敬,获得应有的自由、和平与幸福的生活。”

蔡建中接受本台记者专访(左二照片为蔡国梁)

《东江纵队港九独立大队撤退港九新界宣言》

1941年12月香港沦陷,陷入至暗的三年零八个月。东江纵队港九独立大队(以下简称“港九大队”)是党领导下当时香港唯一成建制且始终坚持抵抗的抗日武装,如尖刀插入敌人心脏。蔡建中的父母、二姑等六位亲人,都加入了这支队伍。

“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”展出港九大队抗战史料

当时大批文化精英遭日军搜捕,港九大队在广东人民抗日游击队统筹下展开大营救,历时近11个月,救出何香凝、茅盾等800多人及近百位国际友人,被誉为“抗战以来最伟大的抢救工作”。谈及父辈参与的生死营救,蔡建中感慨:“在日本铁蹄下去救文化名人,艰难程度很难想象。他们的精神力量就是坚决完成,不怕苦不怕死,保卫香港、保卫国家,不甘当亡国奴。”

蔡建中回忆父辈参与的生死营救

今昔对比更显山河巨变:当年香港九龙红磡到惠州惠阳田心,需翻山越岭走两天两夜;如今,这片土地已融入粤港澳大湾区“一小时生活圈”。正如蔡建中所说:“我爸爸和港九人民一条心,不怕牺牲,抵抗外敌,这是要永远传递的信念。大湾区战略很宏伟,我们要有定力把它建设好。奋发图强,国家才能从站起来、富起来,到强起来!”

珠江奔涌,回荡粤港澳三地同心御敌的呐喊。澳门同胞或捐款支援,或以艺救国,与家国同呼吸共命运。1937年救国公债发行,许多澳门民众购债后立刻投入火盆,高呼“为国纾难、不求回报”。澳门历史学者陈树荣收藏的两张公债,正是“国家有难,匹夫有责”的见证,“澳门人很早就支援十九路军在上海抗击日寇。1931-1941年,爱国爱澳情怀最热烈。最近澳门开座谈会、出特刊,学校也开专门课程讲抗战历史和家国情怀。”

横琴口岸进境旅检大厅 杨婧 摄

从当年“隔海援助”的生死相托,到如今大湾区“同城共融”的命运与共,澳门始终与祖国同频共振。在横琴粤澳深度合作区新横琴口岸,平均每天约7.6万人次跨境上学、通勤、创业等。这些无缝衔接的日常,是共生基因的印记,映照湾区的来路与前路,焕发新活力。

湾区蓬勃发展背后,历史记忆始终在场——旧鲤鱼门炮台改建的香港抗战及海防博物馆依山伫立,俯瞰繁华的维多利亚港。馆内浸透血汗的衣衫、带泪痕的日记本等见证日本侵华的文物,无声呐喊:不能遗忘!香港各界以多种形式纪念抗战胜利80周年,中学历史老师杨泽江正用港九抗战史料打磨新学期教案,“抗战精神对我是民族危难时团结一心保卫国家,该永远纪念。通过史料让学生困难时不放弃,和平年代要图强,青年要有担当。铭记历史不是强调仇恨,是以史为鉴珍惜和平,为国家发展出力。”

“风雨同舟 共建和平——粤港人民抗战胜利八十周年展”在香港抗战及海防博物馆展出

当年港九大队誓死捍卫的地方,如今已成大湾区创新核心。依托湾区产业链、创新链协同,国家高新技术企业广州映博智能科技有限公司的机器人实现软硬件自研与零部件全国产替代,快速构建“AI+机器人”优势。创始人覃争鸣信心十足:“我们今年出海营收占比达40%,增长非常快。把握广州贸易优势和‘一带一路’,在深圳、香港设子公司,把产品推向海外。湾区一小时能找到五十几种机器人零部件,优势很明显。坚持做难而正确的事情,相信机器人能走进千家万户。”

广州映博智能科技有限公司创始人覃争鸣接受记者专访

广州映博智能科技有限公司的机器人在广州白云站服务旅客

整个大湾区都在续写同心情缘——抗战年代,粤港澳凭地缘、人文纽带,危难中心连心护国,熔铸“唇齿相依的命运共同体”。现在,科研人员香港中环早茶后,正午前抵达深圳实验室;澳门学生出门半小时,便踏入横琴校园;“湾区制造”经港澳走向世界。2025年,粤港澳三地首次联合承办全国运动会,“心永远不离开”的宣言之光,照向湾区共荣更广阔的未来。

前海深港现代服务业合作区

2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》实施后,湾区动能持续释放,2024年经济总量破14.8万亿元,是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。2025年9月1日,世界知识产权组织发布《2025年全球创新指数》,“深圳—香港—广州”创新集群超越日本“东京—横滨”,成为全球第一大创新集群。

“深圳—香港—广州”创新集群超越日本“东京—横滨”,成为全球第一大创新集群

党史研究专家、华南师范大学陈金龙教授解读,大湾区作为“一国两制”重要实践平台,在优势互补中深化共生内涵,朝“世界一流”迈进,正是中华民族共同体意识在当代的生动实践。

“尽管抗战时期没明确‘中华民族共同体’概念,但粤港澳已形成抗日共同体。落后就要挨打,弘扬伟大抗战精神,从历史汲取前进的力量。‘天下兴亡、匹夫有责’,中华民族伟大复兴是我们每个人的责任;‘血战到底’放在当前的国际背景就是要敢于斗争。”陈金龙教授表示,“大湾区是国家战略,要加快形成发展共同体,共同繁荣、共创美好生活,助力全面建成社会主义现代化强国、实现民族复兴。中国作为大国,还要为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。”

党史研究专家、华南师范大学陈金龙教授接受采访

抗战胜利80周年,从战火记忆到和平愿景,那束穿越时空的精神之光,照亮铭记、缅怀与前行的坐标。以史为鉴,让和平扎根;以奋斗为笔,让未来可期。

广东省档案馆“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”

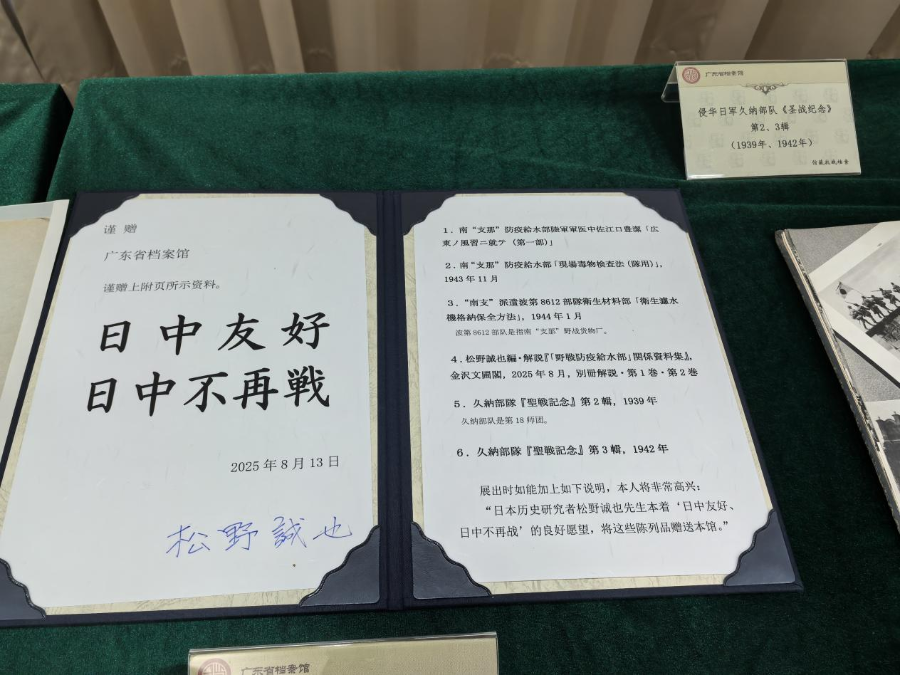

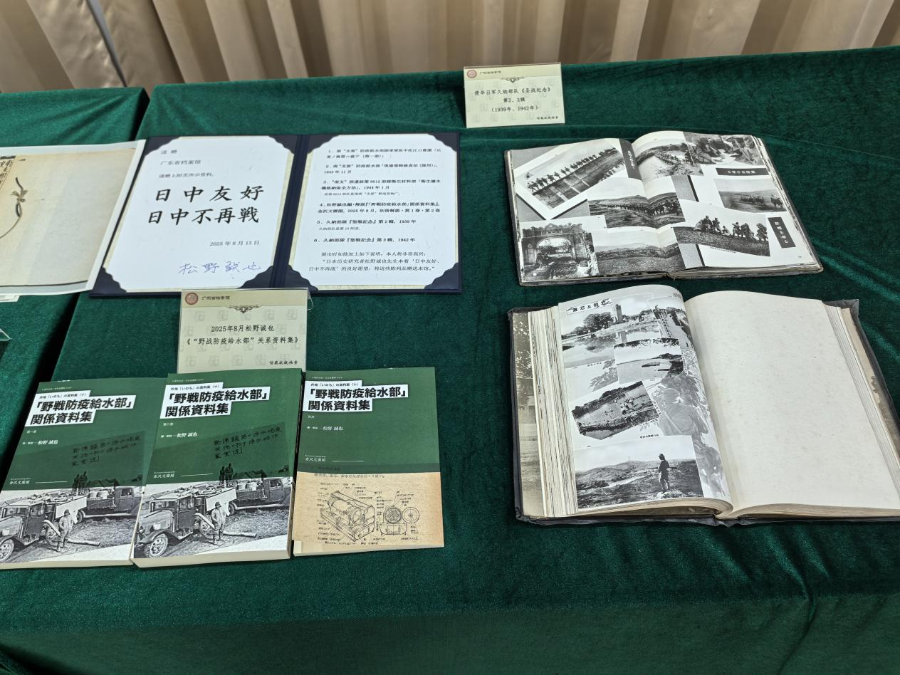

“日军实施细菌战,暴行铁证如山,华南成为了遭受日军侵略最严重的地区之一……”中国人民抗日战争胜利纪念日前夕,广东省档案馆“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”开展,新征集的侵华日军“伪钞战”罪证、华南细菌战“波第8604部队”名册等档案首次面向公众展示。日本宣布无条件投降80周年前夕,日本学者松野诚也再赴广州,捐赠日军入侵华南罪证史料。

8月13日,日本学者松野诚再向广东省档案馆捐赠史料并郑重签名

日本学者松野诚也捐赠的日军入侵华南罪证史料

“发动战争只会导致悲伤、不幸和仇恨。我们要认真学习和研究历史,从中汲取智慧,构筑和平的基石。防止战争爆发,构建友好相处、和谐共生的世界,是全人类共同的使命。特别期待年轻一代以史为鉴,转化为维护世界和平的实际行动。” 松野诚也说道。

日本学者松野诚也接受记者专访

华南师范大学外国语言文化学院副教授、华南抗战历史研究中心研究员吴佩军对松野诚也捐赠的档案史料作了全文翻译。图为吴佩军接受记者专访。

展览中,中国人民的苦难与抗争、希望与力量,让参观者冷旭萍深有体悟,“中国人骨子里都有抗日热情。不能忘记过去,更要强大自己不再受欺侮。我初中文化,19岁进工厂,努力把姑娘供出来,在读博士后。中国腾飞,普通人只要努力就会越来越好!”

展览现场

这份个体感悟,呼应历史宏大坐标。外交部副部长马朝旭表示,中国人民抗日战争的胜利,是中华民族从近代深重危机走向伟大复兴的历史转折点,对世界反法西斯战争胜利、人类和平事业影响深远,“我们隆重纪念抗战胜利80周年,就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。中方愿同世界各国秉持命运与共理念,汲取历史智慧、展现时代担当,朝着构建人类命运共同体的崇高目标不懈努力。”

“不能忘却的纪念”,从来不是对仇恨的执念,而是对先辈热血的深切敬畏。这份支撑民族前行的力量,根本在于中国共产党。

中国抗日战争史学会常务理事、华南抗战史研究专家左双文阐释,从战火中“为民族独立而战”,到和平年代“为人民幸福而拼”,党永远是中国人民和中华民族的主心骨,“全心全意为人民服务是党的根本宗旨,‘不忘初心’就是为人民利益奋斗、牺牲、作贡献。中华民族虽经磨难,今天国家强大,将来会更有光明前途。需要我们更努力,维护国家利益,保护人民,民族生生不息,特别年轻一代要承担承上启下的历史责任。”

中国抗日战争史学会常务理事、华南抗战史研究专家左双文在北京参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年国际学术研讨会

“正义必胜!和平必胜!人民必胜!”这正是中国守护和平、迈向复兴的精神底色。中国将永远做中华民族文明成果、人类和平事业的捍卫者。抗战胜利80周年,回望战火中挺立的民族脊梁,再看亿万人民投身中国式现代化建设的生动实践,“何以中国”的答案愈发清晰:是危难时“四万万人齐蹈厉”的同仇敌忾,是奋进中“敢教日月换新天”的勇毅担当,更是新时代“共赴中国梦”的同心聚力。

习近平总书记指出,“梦虽遥,追则能达;愿虽艰,持则可圆”。从救亡图存到强国建设,鏖战疆场在变,党“为人民谋幸福”的初心不变。以人民为中心,靠团结作基石,凭实干开新局。那道经风雨洗礼的精神之光,始终在前,炽热如炬,照亮民族复兴壮阔征途,指引中华儿女团结奋斗,凝聚奔赴民族新荣光的澎湃动能,为人类命运共同体注入中国力量。

(来源:广东新闻联播)