首批新型浮动费率基金发行:管理人更重持营 销售节奏“细水长流”

继过去10日内快速经历了申报、受理和获批后,5月27日,首批新型浮动费率基金(下称“浮费基金”)正式开售。

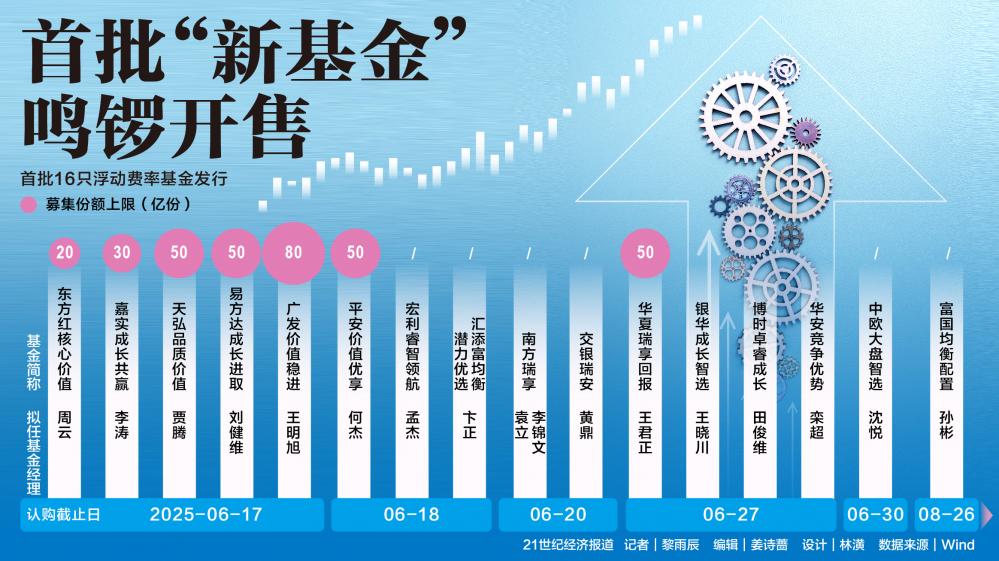

公开信息显示,已获批的26只基金中,5月27日启动发行的共有16只,包括易方达、汇添富、广发、富国、嘉实、天弘、华夏、平安、南方、宏利、银华、博时、中欧、交银施罗德、华安、东方红旗下产品。多数产品将于6月中下旬结束认购,在募集目标的设置上,最高有基金设置了80亿元。

作为公募行业开启改革新篇的关键一着,新型浮费产品“千帆竞发”背后,机构在营销上仍然火热。从各家的营销材料来看,主要的宣传点一在浮动费率的设置科普,二在强调拟任基金经理的主动管理能力,如选股策略、历史胜率、价值投资等。

截至5月27日收盘,从部分流传出的渠道数据来看,已有部分机构旗下的浮费基金首日销量破亿。不过也有多家参与此次发行的公募机构向记者表示,对比此前销售“战火”激烈的指数产品,此次在发行浮动费率基金方面,行业整体的销售节奏可能会更“细水长流”一些。

一方面,相比指数产品,发行作为创新型主动权益产品的浮动费率基金,对基金公司和渠道端都意味着更多的学习时间和学习成本。另一方面,比起追求“快速结募”,基金公司注重持营,对投资者做好浮动费率科普和产品意义的宣教,可能是优先级更高的选项。

平均认购期不到1个月

5月7日,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》明确提出,对新设立的主动管理权益类基金大力推行基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式。此后,首批新型浮动费率基金应声落地,标志着基金业在产品供给侧的又一次深度优化。

渠道方面,一批托管行也正整装待发。在26只获批产品中,建设银行托管了最多的浮费基金,共达7只,其中包括在5月27日首批发行的华夏、博时、富国、华安、银华旗下的5只。

中国银行和浦发银行则各自托管了3只浮费基金,全部在5月27日启动发行,其中前者涉及嘉实、易方达和广发基金,后者涉及交银施罗德、东方红资管和天弘基金。

此外,在首批发行的浮费基金中,还有农业银行托管的汇添富、平安和宏利基金旗下产品,工商银行托管的中欧基金旗下产品,和中信银行托管的南方基金旗下产品。

从公开信息来看,首批获批的26只基金均为全市场选股的混合型产品,在业绩比较基准上对标沪深300、中证A500、中证500、中证800等主流宽基指数,并部分参与港股和债券投资。其中A股+港股的股票仓位中枢,在基金业绩基准中普遍占到80%左右。

管理费的分档计提,无疑是此次产品设计上的最大特色。首批26只新型浮动费率基金对三档费率水平的设置比较统一,基准档、升档和降档的费率分别为1.2%、1.5%和0.6%。如持有期间产品实际业绩表现符合同期业绩比较基准的,适用基准档费率;明显低于同期业绩比较基准的,适用低档费率;显著超越同期业绩比较基准的,适用升档费率。

而对比2023年发行的浮动费率基金,此次的浮费基金,还将管理费收入与投资者实际盈亏情况进一步挂钩,将费率的计提细化至单客户、单份额维度,从而真正实现千人千面的差异化收费。

承担着公募基金改革的重要使命,一批管理人意欲在此次新型浮费基金上有所发力。在募集规模上,除了中欧大盘智选为发起式基金、自有资金持有1000万元即成立外,其余首批发行的新型浮费基金的成立规模均为2亿元。

具体来看,在公开了募集目标的基金中,广发基金最有“野心”,将旗下浮费基金的募集规模上限设在了80亿元,易方达、平安、华夏、天弘基金的募集目标则是50亿元,此外,还有嘉实基金、东方红资管分别设置了30亿元和20亿元的目标等。

按照此前披露的认购节奏,多数日内启动发行的浮费基金将在一个月内募集完毕。其中,易方达、东方红、广发、嘉实、天弘基金旗下产品的认购期截至6月17日,其他大部分基金也在6月下旬完成结募。计划发行最久的则是富国均衡配置混合,认购期一直持续到8月26日。

更重投教、重持营

无论是从获批到认购都跑出的“加速度”,还是从管理人到渠道端都马不停蹄的发行盛况,此次首批浮动费率基金的火热发行,都不难让人联想起去年9月以来中证A500指数产品的问世。

据了解,此次浮费基金的销售竞争依然比较激烈。一家参与此次产品发行的头部公募机构人士告诉记者,公司从5月初开始集中启动了发售准备,“整个月都在忙这个产品”,包括材料设计、渠道对接、系统优化等。

眼下,伴随认购发令枪响,机构对产品的宣传也密集启动。在形式上,从记者获取到的营销材料来看,折页、长图、海报、短信齐上阵,还有一些机构就产品的重点问题,专门为投资者准备了QA式的“快问快答”。

不过从整体的营销投入来看,也有多家公募人士都和记者提到,行业对本轮浮费基金宣传的规模和节奏,整体会比指数产品更和缓一些。

“感觉这次不少机构准备慢慢卖几周,一两天快速结募的情况应该没那么容易出现了。”另一头部公募人士向记者推测称。

还有公募市场部人士表示,开售的前几日并非公司旗下产品的冲量期,“预计主力资金更多会在端午假期后再进来”。

而究其原因,记者综合了解到,一是发行节奏的极致压缩,使得部分渠道目前依然需要时间来逐步跟进。

“产品从上报到获批非常快。”有大型公募人士对记者称,公司从上周浮费产品获批后便开始推进售前安排,但很多银行在销售准备、内容学习、内部动员等方面,都很难立刻到位,需要1~2周来铺开相关会议。

二是新型浮动费率基金作为创新型主动权益产品,相比指数产品宣传难度更大。

由于指数基金的差异化不大,各家管理人在冲规模时主要比拼在营销上的资源投入。但浮动费率产品不仅是主动权益基金,还涉及到费率结构的改变和新设计,因此往往意味着更个性化的卖点设计,和更高的投资者理解难度。

还有公募人士向记者坦言,由于投资者选择基金的出发点是“赚钱”而非“省钱”,浮动管理费在宣传上只能作为锦上添花,要想成功给投资者“种草”,归根结底还要落回到业绩表现上。而上一轮发行于2023年的浮动费率基金,整体在业绩上没有特别突出的竞争力,使得部分投资者对于此次新发浮动费率基金仍在保持观望。

从Wind数据来看,相较指数类产品,主动权益基金在2025年整体确实面临着更大的发行难度。截至5月26日,全市场年初迄今的混合型基金总发行规模为178.57亿元,相较去年同期降幅超50%。

不过也有机构指出,年初迄今,主动权益基金的业绩已有所回升。截至5月26日,万得偏股混合型基金指数今年以来获得3.43%的正收益,表现优于沪深300、中证500等主流宽基指数。

而更重要的还在于,产品属性与监管导向的影响,让管理人更注重投教、持营,强调细水长流。

有受访人士提到,尽管此次浮费基金属于新产品发行,但在公募高质量发展背景下,监管对公募行业的导向越来越重持营、轻首发,加之浮动费率基金的产品特性,都会让机构更强调对投资者的持续性宣导,以使其充分理解产品背后的意义。

21世纪经济报道记者注意到,从各家的营销材料来看,对产品浮动费率的计算模式和意义科普,是此次基金发行宣传中的重点。多家管理人均强调称,创新的收费模式,实现了基金管理人与投资者利益深度绑定,激励管理人提升投资能力,追求业绩稳定性与可持续性。

此外,为了给投资者吃下长期业绩的“定心丸”,此次新发行浮费基金的公募,均派出了中长期绩优基金经理坐镇管理,并在营销中强调拟任基金经理的长期主动管理能力,如选股策略、历史胜率和超额表现。

其中,“价值投资”几乎是机构对本次拟任基金经理风格的共性宣传词汇。对基金经理风格的其他宣传高频词,还有擅长对标指数、实现收益增强、重视绝对收益、践行长期投资等。