江南灵气遇岭南:西泠印社金石书画展启幕羊城

西湖孤山,幽深一隅,一方低调谦和的古风庭院于此静伫。正是这方寸天地,孕育并滋养了蜚声海内外的“天下第一名社”——西泠印社。如今,承载着122年历史底蕴的西泠印社随着西湖的波光远行,打破地域界限,跨越千里,来到珠江之畔的羊城。

7月22日,“百廿风华播芳六合——西泠印社社藏金石书画精品展”在广州艺术博物院(广州美术馆)正式开幕。据悉,这场展览也是西泠印社近年来最大规模的外展,因此在展览开幕前就已经吸引了众多艺术爱好者的关注。本次展品涵盖了西泠印社创社四英以及七位社长和名家精英的书画篆刻、金石拓本、印谱等文物级精品。展览分为两期推出,第一期展期至9月7日,第二期从9月9日至10月20日,将有部分精彩作品轮换展出。观众们在此期间可以一睹明代何震精品“程守之印”,清代吴昌硕田黄印“酸寒尉印”,潘天寿的《秃鹫图》,以及李叔同的《楷书四言联》等200余件社藏书画篆刻精彩之作,把西泠印社蕴藏了百余年的湖山灵气一次性尽收眼底。

本次展览中呈现了一批文人篆刻的精品。 本报记者梁信摄

四君子结社护文脉

都说西泠印社之于金石篆刻,犹如少林寺之于武林中人。西泠印社最初的创立,却是根植于清末传统文化存续的危机与文人守护国粹的使命感。

在清末风雨飘摇的年代,彼时的中国文人把目光纷纷投向西方。1904年的夏天,浙派篆刻家丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐四位青年因避暑聚于杭州孤山,品鉴金石、切磋印学,同时深感时局动荡下传统艺术式微,因此四人决议结社,希望在乱世中守护金石文化,传承古老印学。

这种使命感绝非偶然,而是历史与现实共同作用的结果。一方面,浙江作为篆刻重镇,自清代“西泠八家”开创浙派篆刻流派算起,已然积淀深厚文脉,但清末社会变革浪潮中,金石书画被视为“陈腐”之物,面临断裂风险;另一方面,文人结社传统虽盛,却鲜有专攻印学的组织,篆刻长期依附书画,缺乏独立学术地位。于是,这四位年轻的创始人各展所长——丁辅之出资营建社址,王福庵主理教学,吴隐拓展人脉,叶为铭统筹社务,以民间之力在西湖孤山构筑起“湖山绝胜处”的印学圣地。

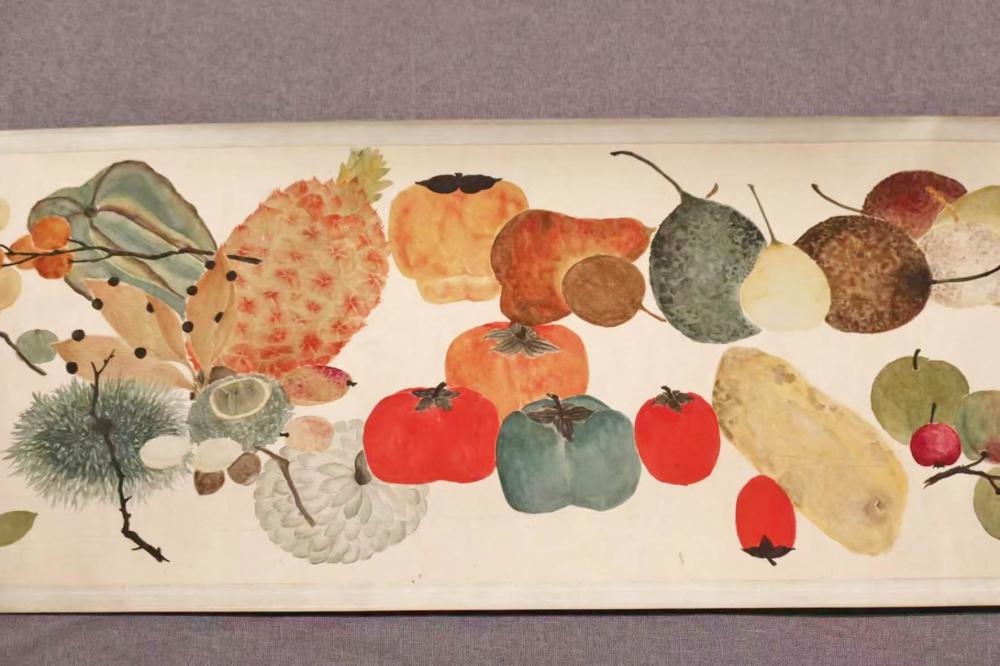

展览的第一篇章,正是从创社四君子和他们的作品开始讲起。本报记者在现场看到,为本次展览打头阵的展品,是丁辅之所作的《甲骨五言诗》和《设色百果图》。丁辅之作为西泠印社创始人之一,他出身书香世家,自幼受家庭熏陶,博学多能。创社之初,他曾慷慨捐出房产作为西泠印社社址,对印社创建所寄心力尤巨。作为民国时期印、书、画、诗四绝的大家,他的书法以甲骨文著称,作品曾一度辑集成联语刊行,为世所重。而在绘画领域,当时以果品为创作主题者不过寥寥,而丁辅之却凭此跻身民国画坛巅峰,堪称前无古人。

46岁才执笔学画的他,既无名师指点,亦无典籍可鉴,却凭借惊人天赋与不懈钻研,走出了一条独属于自己的艺术之路。丁辅之的艺术创作,源于对生活细致入微的观察。据说,他常常对着鲜果凝神注视半日,只为捕捉瓜果最本真的形态与神韵。也正因这份执着,他笔下的瓜果就像被赋予了生命,色泽通透,形态鲜活,仿佛能闻到果香四溢。在技法运用上,他更是别具匠心,不拘泥于单一手法,常将没骨法作为核心,以渲染铺陈底色,再辅以点、勾、写等笔法,勾勒出蔬果的轮廓与纹理。如此创作,使得他笔下的夏季鲜果超凡脱俗,既无尘世烟火气的纷扰,亦无世俗脂粉气的沾染,宛如仙界灵果,为观者带来一场纯粹的视觉盛宴。

图为丁辅之所作《设色百果图》(局部)。 本报记者梁信摄

艺坛泰斗接力播芳泽

有趣的是,纵览西泠印社120余年的历史长卷,因始终恪守“宁缺毋滥”的严苛准则,百余年间仅推举出七位社长,而且皆是艺坛泰斗与学界领袖——吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初、启功、饶宗颐。这一看似“稀疏”的传承谱系,恰是西泠印社对学术品格坚守的一种侧写:社长之位常年虚席以待,非具盖世才情与深厚学养者不能胜任,既避免了因人设位的浮躁,更以“留白”的姿态,守护着金石印学的纯粹与尊严。

时光回溯到1913年,当时的社员共同推举出金石书画的巨擘——吴昌硕担任该社的首任社长。一时间,天下印人云集景从,东瀛名家慕名前来,西泠印社的声名远播海内域外。此后,六任社长接力传承,各展所长:马衡以严谨治学规范印学研究,张宗祥广聚典籍守护文化根脉,沙孟海提倡建设“国际印学研究中心”,赵朴初任内推动成立中国印学博物馆,启功凭深厚学养重塑审美范式,饶宗颐以通才之姿推动跨界融合。在展览的第二章“艺林标领”中,观众们即可观览到七位社长各具特色的书画作品。

展览中,西泠印社“最后一任”社长饶宗颐的《水墨藤木图》尤为瞩目。作为当代国际汉学界泰斗,饶宗颐先生诗、书、琴、画无一不精。其书法扎根金石文字,既有古朴浑厚的风骨,又不乏灵动飘逸的韵致,自成一派。自2011年担任西泠印社第七任社长以来,他就以中国香港的“西泠学堂”为据点,倾尽全力推广印学文化,着力尤深,建树颇多。

据馆方工作人员向本报记者介绍,本次展览以“百廿风华播芳六合”为名,其中“播芳六合”的理念,正是出自饶先生之手。“六合”囊括天地四方,象征着浩渺宇宙与万物苍生,这一命名不仅彰显了他对传统文化的深厚情怀,更寄托着他的宏大愿景——让西泠印社所承载的中华文脉瑰宝,如璀璨星河般闪耀于世界文化之林,供全球观众领略东方艺术的独特魅力。

在饶宗颐的这幅《水墨藤木图》中,其艺术造诣与文化理念再次交相辉映。他以极简笔触勾勒藤蔓与树枝,却巧妙地保留了金石韵味,寥寥数笔间尽显古朴苍劲;缠绕树干的藤蔓线条,似蕴含着金石雕刻时“沉郁顿挫”的力道,刚柔并济;那轻盈而坚韧的线条,既展现出藤蔓于自然中蓬勃生长的旺盛生命力,更隐喻着中华传统文化生生不息、绵延不绝的强大韧性。

百廿印社铸文化标杆

在“创社四君子”和历任社长们的带领下,西泠印社渐渐汇聚起海内外一批精擅篆刻、书画、鉴藏、考古、文史的大家。社员群星闪耀,有的以刀为笔、以石为纸,在方寸之间雕琢乾坤;有的在宣纸上勾勒山河,留下无数惊艳世人的艺术珍品。此次广州大展中,有相当一部分展品都是出自社员们的手笔:黄宾虹精通墨法,所绘的《叠翠山居图》抒写山川浑然之意趣;傅抱石的《东山图》善用浓墨,画意深邃;李叔同的《楷书四言联》朴拙圆满,充满静穆禅意……

历经120多年发展至今,西泠印社的影响力已经远超初创预期,成为了中华文化传承的一座标杆:1913年首任社长吴昌硕上任后,迅速吸引李叔同、黄宾虹、丰子恺等大师入社,奠定了其“天下第一名社”地位;创社之初,西泠印社便开始致力于抢救文物,如1921年社员集资赎回濒临流失的东汉《三老碑》,并使之成为了镇社之宝;在1920年代,西泠印社更开始吸纳日韩的社员,开创中外印学交流先河,如今社内外籍社员遍及日、韩、美、新、法、加等国,将“东学西渐”的理念付诸实践;西泠印社还努力复原了全形拓、砚铭镌刻等技艺,出版教材普及篆刻,使传统技艺融入当代教育;2009年,西泠印社领衔“中国篆刻艺术”成功申遗,推动金石学从冷门绝学晋升为人类共同文化遗产。

细品篆刻的刀痕、书画的墨韵,它们不仅是百年风华的见证,更隐藏着中华文化生生不息的根系。而那方孤山下的庭院,始终以守护与创新为笔,在岁月的宣纸上,书写着金石文化绵延不绝的传奇。