《亲爱的我们》:映射内心的舞台

2018-07-28 07:00:00 21世纪经济报道 任明

任明

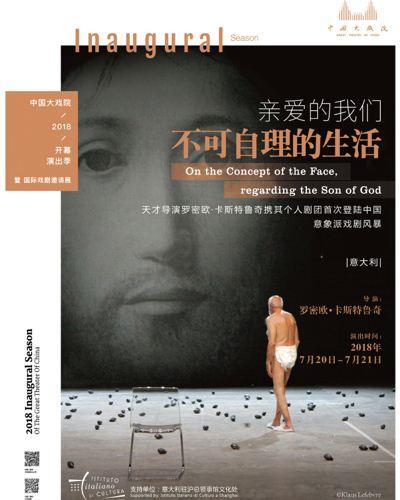

意大利导演罗密欧·卡斯特鲁奇是欧洲先锋戏剧界炙手可热的人物。生于1960年的他自1981年创作了第一部舞台作品以后,在迄今为止的37年中,几乎每年都要创作1-2部挑战传统戏剧经验、表达其对社会及历史问题思考的作品。2013年在威尼斯双年展戏剧节上,罗密欧·卡斯特鲁奇被授予“金狮终身成就奖”,颁奖词中有着这样的表述:“因为通过创作和艺术再现,他让意大利在20世纪末和21世纪初成为国际性参照,因为在他三十多年创作生涯之后,作品的创作依然鲜活如初。因为他岩浆迸发一般的新舞台语言,对于后辈而言,是巨大的灵感来源。”

从7月20、21日在上海的中国大戏院上演的《亲爱的我们》来看,这段颁奖词并无夸张。卡斯特鲁奇极具张力的戏剧表现手段,令人联想到他对自己与戏剧关系的表述——把戏剧作为一门艺术学科来进行探寻,并与之保持一定的思考距离。可能正是由于这种具有审视性的态度,使得他在创作上佳思不断,并且总是能以理性的思考内涵,给人以启发。在取得37年59部作品傲人成绩的同时,他也为自己赢得了“意象派戏剧导演”的美誉。

“意象派戏剧”,确实可以概括他的特点:视舞台整体为一种体验、不像其他导演那样重视或依赖于对白、语言。在60分钟的《亲爱的我们》中,有3/4的时间是在表现一位耐心的儿子在为自己大小便失禁的父亲换尿布、擦拭身体的情景。在沙发、桌椅、床、老人穿的罩衣,甚至戴的耳机都是白色的背景下,失禁老人排出的秽物对观众的感官是一个极大的刺激;当儿子替老人清洗干净、换好尿布但老人很快又失禁的情景上演到第三遍时,我开始怀疑这样无尽的循环要上演到什么时候,而导演又将如何结尾。然而导演好像已经预料到观众的心声,舞台上的一切在此时急转直下:被儿子送到床前躺下的老人在再次失禁的同时,将一桶秽物倒在了雪白的床上;儿子返回看到这一切,绝望地走到悬挂在舞台深处的巨幅耶稣头像前,手抚耶稣的面容,喃喃自语地说着什么。

此时一种像是配乐、又像是环境音的声效从细微处响起,音量逐渐增强:砰、砰……使人不由得想要循着声音的变化,找到球的主人。

一位八九岁的男孩手拿篮球、身背双肩包走上舞台。他将球放下,打开背包,拿出里面的黑色手雷,开始向舞台深处的画像投掷。紧接着来了一位女孩,也是打开背包,拿出手雷向画像投掷过去……不同年龄的孩子接踵而至,到最后,舞台上共有8个孩子在不停地向画像投掷着手雷,而皮球在地面上拍打的声音也越来越响亮,直至像一种轰鸣。

声音与投掷戛然而止。孩子们依次以平静的姿态离去。只有最后一个看起来比较成熟的孩子,在离去的时候朝着耶稣像深深地鞠了一躬;他沉默良久,似乎在忏悔自己的所作所为……

之后的舞台场景就不啻为一场行为艺术了。画像被不知从何处来的黑色人影泼墨、割裂。在这样黑暗而暴力的背景上,“你是我的牧羊人”这几个用霓虹制成的巨大英文单词浮现其上,仿佛是一种悔恨、伤痛而坚定的宣言。然而悄无声息地,一个巨大的英文“not”(“不”)也出现在其旁,形成一种“你不是我的牧羊人”的效果。这一用简单的手段所形成的割裂,结合整场演出的内容,无疑对观众形成了一种强烈的冲击,使得整个剧场有了一种令人顶礼膜拜,或反躬自身的“教堂”或“讲堂”的效果。

也许是天地不仁,以万物为刍狗,然而我们是否还需要一种信仰?一种能够帮助我们向善、帮助我们彼此看护的信仰?从这部作品的另一个中文译名“不可自理的生活”中,不难体会到几分自我谴责的意思:如果人类社会随着环境恶化、生态灾难而最终变得“不可自理”,那么无论是否有信仰,最终都将面临着惩罚吧?此时,信仰又变成了一种不受我们影响的超然存在。

令人震撼不已的是卡斯特鲁奇作品中这种简单直接的意象所带来的丰富而层出不穷的引人玩味之处,如同100个读者心中的100个哈姆雷特。

卡斯特鲁奇舞台语言的精致与准确也令我吃惊。作品描绘了一对生活在整洁得近乎一尘不染的现代环境中的中产阶级父子,可以说在父亲的耳机被摘下之前,两人都显得仪表堂堂而气度不凡。这一幅我们人人耳熟能详的现代生活场景,以及之后所发生的一切所显示出的崩溃与脆弱,不由得令我思考,我们今天的生活,离人类的真实面貌与真实所需,到底有多远?(编辑董明洁许望)