虎门“渔村蝶变”:从地摊街到时尚之都

2019-09-18 07:00:00 21世纪经济报道 杜弘禹

站在永安路和银龙路交叉口,不管拐向哪个方向,街景似乎都没有差别,道路两旁尽是密密麻麻的服装店,往高处看,则是外墙挂满招牌和海报的巨大时装城。

这块“巴掌大”的地方,除了服装还是服装,就连在别处总占据着黄金地段的麦当劳,也只能“屈居”于一家时装城的负一层。

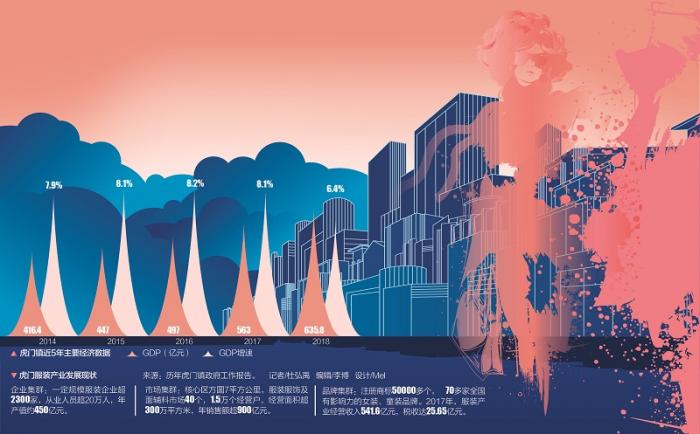

这里是东莞市虎门镇,只有约178平方公里、常住人口60余万,却拥有数千家服装企业、20多万从业人员,年产值约450亿元,专业市场年销售额更超900亿元,并诞生诸多知名服装品牌,行业地位及影响力可谓举足轻重。

“虎门销烟”拉开了中国近代反侵略的序幕,而在漫长的时代进程中,虎门服装亦有着自身独特且重要的贡献。

新中国成立70年以来,尤其改革开放40多年以来,虎门率先发展起服装产业,不断壮大升级,辐射全国,很大程度上加速了中国人衣着从单调的“蓝、黑、灰”向现代时尚转变。

这本身也是一个极富奇迹色彩的“渔村蝶变”故事,浓缩着70年中国发展的智慧与努力。作为“世界工厂”,东莞经济版图的重要一块便是虎门服装。

今天,人们仍好奇,虎门为何会与服装产业早早结缘?怎样从一穷二白的破落渔村发展成“时尚之都”、“全国千强镇前十”,并且延续繁荣?更为重要的是,当前如何探索推动作为传统产业的服装产业转型升级?

倾全镇之力发展服装产业

这段虎门往事,始于“摆地摊”。

改革开放以前,作为农业社会,虎门没有服装产业,当时全镇仅2家裁缝店,做衣服要排队,有时得等上数月。

不过,因为特殊的地理位置和历史时机,虎门在看似偶然的情况下,开启了通往服装产业的大门。由于距离香港仅47海里,海路只要几个小时,改革开放后,一些商机敏锐的虎门人便开始在出海打鱼或贩卖海鲜时,从香港或深圳沙头角带回一些布料、服装,回到虎门摆摊售卖,以增加收入。

这些当时的稀罕物大受欢迎,利润可观,不断吸引淘金者加入,购买者也蜂拥而至,很快便形成了当时远近闻名的虎门“洋货一条街”。

“那时大家哪见过这样色彩斑斓、款式新颖的衣服,抢着买。”虎门服装服饰行业协会常务副会长、秘书长朱泽华对这样的产业萌芽颇为感慨。

李启铭(化名)小时候也总爱往洋货街跑,如今已是服装从业者的他还清晰记得,那条街很短,却是全镇最热闹的地方。

无论淘金者还是主管部门,都没有止步于此,而是各自继续不断尝试,最终才帮助虎门进一步抓住发展服装产业的机会。

“洋货一条街”日益火爆之际,一些人发现,服装生产其实并不复杂,完全可以自己干,便买来缝纫机,办起小作坊。到上世纪80年代末,虎门就已有60多家服装商户,这也是虎门服装产业的雏形。

政府重视并不断为产业发展搭台,其中至关重要的一点是给予市场充分尊重,并加以引导。对于“野生”的服装地摊,当地政府沿街建起货架,让服装上架销售,1993年又建起后来名动全国的“富民服装城”。

彼时没有互联网,服装城成为流量的枢纽,虎门日渐成为一大IP。

“从珠三角到长三角再到东北,很快全国各地的人都来了。”富民服装城负责人王一川回忆,当时时装城开市很早,因为全国各地的服装商家坐火车凌晨到广州,再倒车到虎门,早上6点就集中到时装城,采购完中午陆续回程。

“这里的一个档口,过去一天能出货上万件,整个时装城,一年能卖几十亿件。”王一川说,随后虎门又陆续建起了多个时装城,而海内外销路的不断打开,又吸引了产业链汇集,市场、车间、面料、配件、物流等不断完善。很多人做批发销售赚到第一桶金,然后自己开工厂,不断发展壮大。

这一过程,恰值香港制造业北上向珠三角转移,因为先发优势和产业基础积淀,虎门成为许多港资服装企业的首选。

朱泽华甚至认为,虎门人做服装是香港人教会的,“他们带来了市场、设备、原料、设计。”

王一川说,这种产业生态高速发展过程中,虎门其实已有较强的服装产销能力。当时,一件市场新款衣服出来后,虎门的服装商家能迅速把它拆解,然后按部件迅速分派出去加工,再迅速组合销售,能力全国领先。

到1995年,虎门又正式提出了“服装兴镇”的发展战略。当时各地开始琢磨支柱产业、特色产业,而虎门服装已经形成了一定气候。

“地方产业发展,市场肯定是先决,但政府引导扶持也非常重要。就虎门来说,正是1995年之后政府推出一系列政策措施,倾全镇之力系统推进服装产业壮大提升,才使得虎门服装产业进一步进入快速有序的发展阶段。”朱泽华说。

一位虎门服装产业人士说,虎门之所以“重注”服装产业,一是自身有先发优势;二是认定周边广州、深圳不会对服装产业有多大兴趣,但这个市场却客观存在,这样虎门就有机会;三是服装产业能吸引人口聚集,带动其它商业。

小镇试水国际范儿

此后,虎门又干了一件大事,显示虎门倾全镇之力发展服装产业的决心,以及政府有形之手帮助抓市场的产业发展逻辑。

1996年,第一届中国(虎门)国际服装交易会经过艰难筹备后开幕了。这是当时全国第一个镇级国际交易会,对后来虎门服装产业对接全球市场、扩大整体知名度、增强影响力、完善产业链等至关重要,并持续至今。

朱泽华说,服装产业的门槛不是很高,当时全国不少地方也都开始推动服装产业的发展,虎门面临竞争。同时,虎门服装产业自身发展也需要扩大知名度,对接更多市场和资源,所以就想举办一场国际服装交易会。

这并不容易。举办国际服装交易会的报告打到当时的纺织工业部,一个镇办一场国际性服装展会,全国没有先例。不过,虎门并未放弃,而是请来纺织工业部领导、专家实地考察,在被当地服装产业规模震惊之余,有关部门终于拍板让虎门“试一试”。

后来,果然成功了。第一届中国(虎门)国际服装交易会一炮而红,400多个铺位,吸引国内外282家参展商,逾40万参观人数,成交额达12.6亿元。

“一批俄罗斯服装商家组团包机专门到虎门来参加第一届国际服装交易会,带来了非常可观的订单。”朱泽华对此记忆犹新。

一批本土服装企业也借此快速崛起。1999年第四届服交会,一位叫郭东林的服装厂老板一口气租下10个展位,只为打响自己的品牌。几年前他受服交会吸引,将自己的制衣厂从广州搬到虎门。这个品牌就是广为人知的“以纯”。

不断拥抱市场,政府各方面的政策举措也不断助推,虎门服装产业持续壮大辉煌,但也逐步面临着发展压力,需要加快转型升级。

朱泽华说,进入新世纪之后,虎门服装就已经开始从低层次的规模扩张转向产业结构的调整提高,由无牌、贴牌发展到自立品牌、创造名牌。金融危机之后,有的服装企业被淘汰,有的由外贸转内销,有的由加工转做品牌,销售模式也在创新。同时,探索机器换人等技术改造。

“多数企业的探索,实际上也是行业的发展趋势,就是去中间环节,抓‘微笑曲线’两端,即抓好设计研发和市场营销,提高效益。”朱泽华说。

王一川说,设计研发当前已是虎门服装的突出优势,近年随着虎门产业链不断完善,已催生出不少专业服装设计研发企业及新的产销模式。“由虎门企业负责市场和设计后,交由外省成本更低的地方加工生产,服装的运输不是问题。”

在这一过程中,虎门服装产业更进一步重视品牌。从早年“商标用秤称”到政府“百万重金奖名牌”,虎门服装产业一直对品牌有执着追求。近年,这种追求更随着服交会、时装周等平台效应和市场竞争获得深入实践。

一些后来者,已深深懂得品牌先行。2011年,香港人阮志雄来到虎门,做起服装产业生意。准确说,阮志雄是虎门服装产业中的“港商二代”,他的父亲曾是虎门服装产业鼎盛时期的亲历者和参与者。

但新旧两代港商不同的是,阮志雄牢牢抓住服装设计研发,并倾力打造名为“ZIMPLE”的女装品牌。如今,这一品牌已凭借“绿色环保艺术生活美学”的概念获得成功,全国布有100多家商店,并向童装、生活产品领域延展。

阮志雄认为,中国拥有庞大的内销市场,并且随着消费升级,服装需求仍有巨大潜力,尤其是在一些细分垂直领域。但这也对服装企业的品牌塑造能力提出更高要求,获得消费者认可的品牌能取得更大发展的可能。在前期多年发展女装的基础上,他们最近推出Zimple Kids童装以及绿色生活产品,同样也受市场关注。

“服装产业是‘日不落’产业。”朱泽华说,当前在粤港澳大湾区建设背景下,虎门亦提出“湾区时尚都市”定位,希望吸引周边高端资源进一步聚集。