《曼克》:影史最伟大作品的影像注脚

2020-12-19 05:00:00 21世纪经济报道 柳莺

柳莺/文

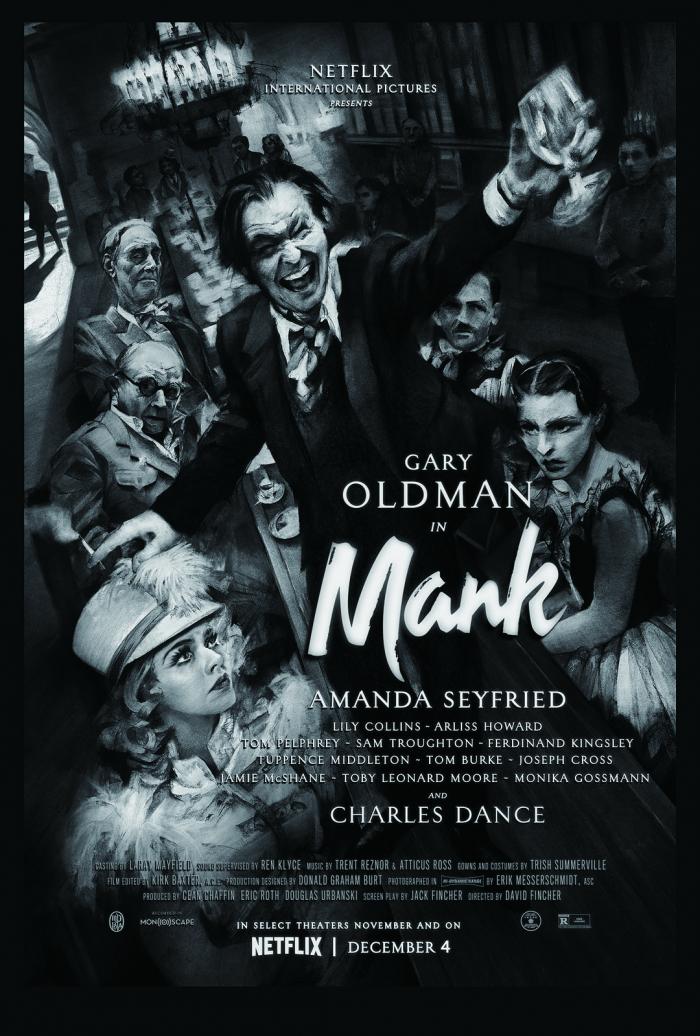

在全世界电影业一片萧条的2020年,大卫·芬奇的《曼克》虽不是用来拯救市场的超级英雄大片,却在年末收获超乎寻常的关注与讨论。此片热度大增的原因,一方面是在于导演大卫·芬奇与网飞强强联手;另一方面则是因为影片挖掘了一段为人津津乐道的好莱坞往事——《公民凯恩》的台前幕后。

作为世界电影史上最伟大的作品之一,《公民凯恩》的横空出世宣告了电影天才奥逊·威尔士的诞生。但在历史的盛赞与成功的光芒背后,影片编剧赫曼·曼凯维奇却从一开始就被遗忘。直到1942年《公民凯恩》获得奥斯卡金像奖九项提名,并最终将“最佳原创剧本奖”收入囊中时,人们才发现这部即将成为经典的作品背后有另一位创作者的身影。诚然,有不少人为赫曼·曼凯维奇受到的忽视叫屈,大卫·芬奇的父亲杰克·芬奇便是他们中的一个。他在世时就进行了大量的史料研究,并创作出《曼克》的剧本,意在还原一位大神级编剧真正的历史地位。可惜,项目太过庞大,杰克并未得以在自己的有生之年里将其实现。

大卫·芬奇继承父亲的衣钵,在当下选择将《曼克》搬上银幕,或许不仅仅是一个时间上的巧合。电影伊始的字幕告诉观众,1939年,年仅24岁的奥逊·威尔斯与雷电华片厂签署了一份包含了两部电影的合作协议,规定作为制片、编剧、导演的奥逊·威尔斯拥有最终剪辑权。熟悉好莱坞片厂的人都知道,“最终剪辑权”这几个字在制片人中心制的美国电影工业体系中,拥有至高的价值。将近八十年后,大卫·芬奇在他与网飞的合作中,也颇为任性地将各项大权全揽在身,并决定用完全复古的黑白影片来讲述这个故事。在这个意义上,《曼克》和《公民凯恩》从一开始都以“创造者压倒一切”的逻辑运行,可谓异曲同工。形式上,《曼克》同样遵循致敬对象的美学手段和叙事逻辑,《公民凯恩》中标志性的深焦景深、低机位拍摄、闪回跳切也被大卫·芬奇娴熟地嫁接到自己的作品中。

当然,美学上的一致性也让《曼克》招来了一些差评,反对的声音普遍认为影片仅仅挪用了《公民凯恩》的外壳,进行了一次及格线上的模仿,谈不上有多么成功。但事实上,《曼克》既是好莱坞黄金时代电影往事的影像注脚,也是一部独立成章的野心之作。大卫·芬奇要做的不仅仅是重新让人们记住赫曼·曼凯维奇这个名字,还要将他打造成和奥逊·威尔斯一样的疯狂天才。为了达到这一目的,导演有意识地在影片中将两人的互动程度降低到最少,故意不让本就惹眼的奥逊·威尔斯抢了曼凯维奇的风头。而曼凯维奇的性格,通过一次次闪回的时间线跳切,也渐渐变得立体——他的嗜酒如命,他的口出狂言,一个疯狂天才的形象跃然银幕。

《曼克》的叙事是拼图式的,甚至可能有些琐碎,这是与《公民凯恩》风格的相照应,但同时也揭示出大卫·芬奇的另一层野心。如果说新美国电影领军人物昆汀·塔伦蒂诺的《好莱坞往事》是对这一工业黄金年代痴情的回望,那么同样深挖红尘往事的《曼克》则更多地试图揭示娱乐产业游戏规则的虚伪本质,及其与政治社会环境千丝万缕的关联。好莱坞影视最伟大的作品诞生于上世纪四十年代,而在芬奇这个悲观主义分子眼里,历史的问题还是在一次次重复演进,似乎不是灵光乍现的天才所能解决的。